第224号(R1.11)

1. 第224号(R1.11)

7. わたしの図書館(室)のここに注目!!~北薩支部・さつま町~

こども図書館~えほんの森~

こども図書館~えほんの森~は,定例のおはなし会の他に年に1度「おはなしコンサート」と「読書フェスティバル」を開催しています。

「おはなしコンサート」は,おはなしと一緒に本物の音楽を子どもたちに届けたいという思いで始まりました。3回目の開催となった今年は,おはなしはもちろんのこと,地元出身のマリンバ奏者の演奏やオカリナなどをたっぷりと楽しみました。

【 おはなしコンサートの様子 】

「読書フェスティバル」では,地域の読書ボランティアによる事例発表のほか,絵本作家とよたかずひこ氏によるおはなし会も催され,子どもから大人まで楽しいひとときを過ごしました。

【 読書フェスティバルの様子 】

こども図書館では,子育てをする全ての世代の方のかけがえのない時間に寄り添う図書館づくりに努めています。お近くにお越しの際は,是非お立ち寄りください。

6. わが町の読書グループ~鹿児島支部 鹿児島市~

南小学校読み聞かせボランティア「やかまし村」

南小学校読み聞かせボランティア「やかまし村」は,平成24年発足以来,「全ての子どもたちに『わたしはこれ!』という一冊の本に出会ってほしい。」「絵本の中でいろいろな体験をして,豊かな子ども時代を過ごしてほしい」という思いで,活動を続けてきています。

「やかまし村」という名前の由来は,スウェーデンのアストリット・リンドグレーン作「やかまし村」シリーズからとりました。「やかまし村」に登場する大人たちが,子どもを見下さず,子どもの気持ちをさりげなくくみ取り,確かな安心感を与えられる存在であり,わたしたちも,そんな大人でありたい,との願いを込めました。

学びの会(定例会)は毎月1回,「えほんのせかい こどものせかい」や「絵本のよろこび」といったテキストの読み合わせやわらべうたの練習,各地で読み聞かせの実践を積み重ねていらっしゃる方々を講師にお招きして,貴重なお話を聞かせていただく機会とさせてもらっています。

その他の活動としては,南小学校では,朝の読み聞かせや春と秋の2回のおはなし会,読書集会,金の鈴活動,バザーや校区文化祭にも参加させてもらっています。

南中学校では,学期に1回,昼休みの時間を使っておはなし会を行っています。

学校以外の活動として,鹿児島市立図書館のキッズタイムにも参加しています。終わったあとに,子どもたちから「ああ,おもしろかった!」という感想をもらい,メンバー一同で大喜びしました。

現在メンバーは4人ですが,4人で楽しく,無理をせず,細く長く活動を続けていけたらいいなと思っています。これから,もっともっと自分たちの知らない絵本や,わらべうたに出会いたいとワクワクしています。

「やかまし村」の活動の様子

5. 第16回ネリヤカナヤ創作童話コンクール~奄美の小さな童話作家たち~

〇「ネリヤカナヤ(ニライ・カナイ)」とは,奄美に古くから伝わる言葉で,「海の彼方にある理想郷」を指し,幸せをもたらしてくれるという言い伝えがあります。

〇同コンクールは,県内でも類をみない,児童・生徒を対象とした創作童話コンクールで,奄美群島日本復帰50周年を記念し創設されました。第16回を迎えた今年も,奄美の豊かな自然に抱かれて育った,小さな童話作家たちの想像力豊かな作品が,173点寄せられました。

〇第1回からの全ての応募作品は,鹿児島県立奄美図書館で大切に保存しています。これらの作品は読み継がれ,奄美の大切な宝物となることでしょう。夢とロマンにあふれた奄美の風を感じることができると思います。是非お読みください。

【第16回ネリヤカナヤ創作童話コンクール最優秀賞作品及び歴代全応募作品】

4. 令和元年度鹿児島県図書館大会報告

令和元年11月13日(水),かごしま県民交流センターにおいて,令和元年度鹿児島県図書館大会が開催されました。「図書館の可能性―地域や学校の課題に取り組む図書館―」という大会テーマのもと,各種表彰や基調提案,分科会,講演が行われ,公共図書館や学校図書館の関係者を中心に,655人の参加がありました。

1 表 彰

(1)子どもの読書活動推進優良図書館等表彰(鹿児島県教育委員会)

〇日置市立ふきあげ図書館(子どもの読書活動推進優良図書館)

〇南さつま市立田布施小学校(子どもの読書活動推進優良校)

〇薩摩川内市立藺牟田小学校(子どもの読書活動推進優良校)

〇屋久島町立一湊小学校(子どもの読書活動推進優良校)

〇霧島市立陵南中学校(子どもの読書活動推進優良校)

〇県立枕崎高等学校(子どもの読書活動推進優良校)

〇金峰おはなし会:南さつま市(子どもの読書活動推進優良団体)

(2)全国公共図書館協議会永年勤続表彰(全国公共図書館協議会)伝達

〇山口 まゆみ(鹿児島県立図書館)

〇泰 洋子(瀬戸内町立図書館・郷土館)

(3)全国優良読書グループ表彰(読書推進運動協議会)伝達

〇南種子町おはなし子ども会(南種子町)

(4)優良読書グループ表彰(鹿児島県図書館協会・鹿児島県読書推進運動協議

会)

〇なかよし文庫(鹿児島市)

〇加治木幼稚園親子読書会「ぐるんぱ」(姶良市)

〇読み聞かせボランティアグループ ちちん☆プイ(鹿屋市)

〇錦江読み聞かせグループ きらきら(錦江町)

〇神之嶺小学校親子読書会(徳之島町)

(5)公共図書館(室)永年勤続者表彰(鹿児島県図書館協会)

〇野間口 有紀(鹿児島市立図書館)

(6)学校図書館(室)功労者表彰(鹿児島県学校図書館協議会)

〇下田 浩道(前会長)

〇岡元 良二(前副会長)

〇中馬 俊宏(前副会長)

〇岩﨑 恵子(前事務局次長・書記)

〇伊地知 樹里(前調査部長)

〇柳田 春子(前事務局員)

〇平田 陽子(前事務局員)

〇西牟田 智帆(前事務局員)

2 基調提案

川端 成實(県立図書館奉仕課企画指導係長)

大会テーマ,サブテーマを踏まえ,各分科会で「地域や学校における,新たな可

能性を探り,見い出していく図書館」の在り方について,焦点化して協議を深め

るための提案がなされました。

参加者にとっても,分科会への意識付けができたようです。

3 分科会

「学習センター,情報センターとして役立つ図書館」(学校図書館 小学校),

「読書センター機能の充実を図る図書館」(学校図書館 中学校・高等学校),

「学校や行政機関との連携を図る図書館」(学校・地域との連携),「利用者や

地域のニーズに対応する図書館サービス」(公共図書館),「乳幼児期の読書活

動を推進する,園やボランティアの活動」(親子読書・図書館ボランティア)の

5分科会で,それぞれ事例発表や討議が行われました。

|

|

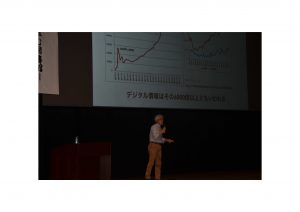

4 講 演

〇 講 師 平賀 研也 氏 (県立長野図書館 館長)

〇 演 題 「共に読む、共に知る」

-鹿児島と長野こそ語れる〝これからの図書館”の可能性―

今までの図書館の在り方,今後の図書館の在り方についてのお話を伺うことが

でき,これからの図書館運営の在り方について,改めて考えるきっかけを与えて

いただきました。

参加者からも、「『情報』と『情報』をつなぎなおし,『ひと』と『ひと』を

つなぐ図書館の新しい在り方を知ることができました。」,「長野県立図書館の

取組は,これからの図書館が社会の中で果たす役割を試行錯誤しながらチャレン

ジしている様子がうかがえ,とても興味深かった。」など多くの感想をいただき

ました。

|

|

大会の開催に当たりましては,関係機関・団体の御支援・御協力をいただき,ありがとうございました。

図書館運営や読書活動の推進について,本大会で得たことをそれぞれの立場で生かしてまいりましょう。

3. 令和元年度 県内公立図書館(室)長及び業務担当者会

令和元年度,県内公立図書館(室)長及び業務担当者会を開催しました。

概要は以下のとおりです。

【期日】 令和元年10月21日(月)

【場所】 県立奄美図書館

【内容】 講演及びグループ協議

【講演】 演題 : 「これからの図書館の可能性を拓く」

講師 :志學館大学 生涯学習センター長 岩下雅子 氏

初めての大島地区開催に,県内各地から80人の参加がありました。

講演では,「心にビンビンくるタイムリーな話だった。図書館の可能性にわくわくした。利用者のニーズに応えていく責任は重大だと身の引き締まる思いだ。」との感想が聞かれました。また,これまでの形態を変更して行ったグループ協議では,「館長,担当者,行政等,様々な立場で話ができた。他館の参考となる多くの取組を共有することができた。」と,時間が短く感じられる程,充実した会になったことを実感しました。

県図書館協会奄美支部では,「奄美ならではの会を・・・」と1年間準備してまいりましたが,10月20日開催の「奄美の歴史探訪」や「情報交換会」も通して,「県内公立図書館(室)は一つ!」。横のつながりができたことが,一番の成果であったと思います。これから,ますます切磋琢磨しながら,図書館の可能性を追求していきましょう。

また,来年お目にかかりましょう!

【 開会の挨拶 】 【 岩下雅子氏の講演 】

【 グループ協議 】

2. わが町の読書グループ~奄美支部 奄美市~

笠利町で,一人で読み聞かせ活動を続けている里山さんの紹介をします。

里山さんは,平成10年に発足した「そらいろのたね」という読み聞かせグループで活動を始め,保育所や小学校を中心に読み聞かせを行っていました。

メンバーの転勤や様々な事情でグループとしての活動は平成25年に休止状態となってしまいましたが,里山さんは現在も一人で近くの保育所などで活動を続けています。

現在定期的に読み聞かせを行っている保育所での活動は19年目を迎えました。

子どもたちに読む本を選ぶ時には,「心が優しく,温かくなれるもの,子どもたちが想像を膨らませられるものを」と心がけており,本を通して伝えられることを大切にしているそうです。

また,子どもたちが読み聞かせを待ってくれていることがうれしく,子どもたちへも「聞いてくれてありがとう」という感謝の気持ちを常に忘れないようにしているそうです。

「読み聞かせを通して自身も心が洗われ,考え方も変わり,学ぶことがたくさんあり,成長させてもらった。」と教えてくれました。

そして最後に,「子どもたちが大きくなった時に読み聞かせのことが少しでも記憶に残っていてくれるような,心に響く読み聞かせ活動を続けていきたい。」と笑顔で語ってくれました。

【 読み聞かせをしている様子 】