令和4年度第1回かごしまの歴史文化講演会を開催しました

令和4年9月3日(土),かごしまの歴史文化講演会を県立図書館1階大研修室で開催しました。講師は志學館大学原口泉教授で,演題は「琉球王国と鹿児島藩の文化交流」でした。

「沖縄御渡海之記」を踏まえ,明治19年に最後の薩摩藩主島津忠義の一行が沖縄を訪問し,崇元寺で源頼朝の叔父である源為朝の矢を見たことなどの話がありました。また,伝説では琉球に落ち延びたという為朝の子が,初代琉球王・舜天ということです。「日琉同祖論」によれば,島津初代・忠久も頼朝の庶長子とされているので,舜天は島津忠久の大叔父の子で因縁があるというお話をされました。

参加者の感想では,「『沖縄御渡海之記』を中心に様々な話を聞けてよかったです。源為朝の話は初耳で興味深かったです。」,「鹿児島と他の土地とのつながりを知りたかったのでいい時間になりました。」,「原口先生の沖縄や奄美への強い思いが感じられるすばらしい講演でした。原口先生でなければ話せない色々なお話が伺えてとてもよかったです。」,「もっと沖縄に真剣に向き合う必要があると思いました。ただその前に鹿児島の歴史を知る必要を実感しました。」などいただきました。

原口教授,参加者の皆様,ありがとうございました。

講師の原口泉教授

令和7年度海音寺潮五郎記念文化講演会を開催しました。

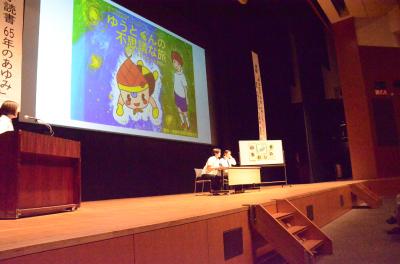

10月18日(土)にカクイックス交流センター(県民ホール)で令和7年度海音寺潮五郎記念文化講演会を開催しました。

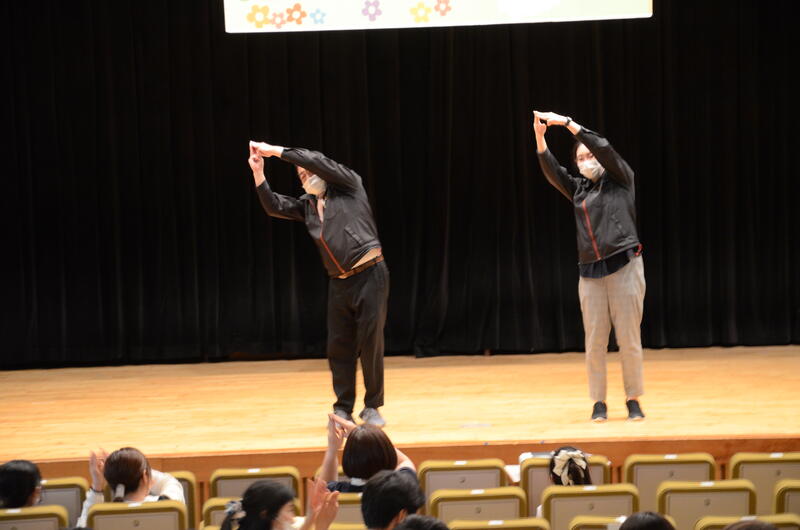

【県立鶴丸高等学校放送部による朗読】

当日は,まず初めに県立鶴丸高等学校放送部の皆さんに,海音寺潮五郎先生の作品『西郷と大久保』の冒頭部分「霜月十六日」を朗読していただきました。安政5年11月16日,西郷隆盛は月照上人と錦江湾で入水自殺を図ります。その後,月照は亡くなりますが,西郷は奇跡的に助かります。当時の武家屋敷の様子や大久保利通らの緊張感漂う場面にいたるまでを,4名の生徒の皆さんが終始落ち着いた雰囲気で,見事に朗読してくれました。

【参加者の感想】

「非常に聞き取りやすく,美しい声でした。朗読をするときはもちろん,終わった後や待っている時間の姿勢もきれいで,意識の高さを感じ取れました。」

「すばらしい朗読に感心しています。特に今回は,12年の月日を感じていました。」

「大変聴きやすい声で,とても良かったです。耳で聞くと想像しやすく,理解もしやすい気がしました。」

「あと3倍,聴いていたかったです。朗読されたみなさまは,美しい発音と美しい日本語でした。」

「放送部らしい発音と舞台慣れして,堂々とした発表に感心しました。高校生の朗読を聞く機会もめったにないので良かったです。」

「高校生の皆さんの朗読はとても聞きやすく,情感がこもっていてすばらしかったです。たくさんの練習を積み重ねてきたことがうかがえました。」

|

|

【万城目 学 氏の講演「小説家,日常と非日常の交差点で物語を紡ぐ」】

直木賞作家 万城目 学(まきめ まなぶ)氏が,「小説家,日常と非日常の交差点で物語を紡ぐ」という演題で,講演をしてくださいました。海音寺潮五郎に関連した鹿児島の歴史の話や作家としての物語に対する向き合い方などをお話しくださり,あっという間の90分となりました。講演の最後には,万城目先生が質問コーナーを設定してくださり,参加者からの様々な質問に真摯に回答くださいました。会場にいらっしゃった参加者からは満足の表情がうかがえました。

【参加者の感想】

「万城目学先生の講演会を,まさか鹿児島で参加できるとは信じられない気持ちと感激でいっぱいです。」

「きらりと光る言葉やエピソードが散りばめられていて,小説のようにじんわりきました。」

「万城目学氏の人柄や受け答えのスマートさに感服しました。どの話も納得できるものばかりでした。」

「たくさんの貴重なお話や楽しいお話も笑いあり,素敵な時間を過ごすことができました。万城目先生の新しいエッセイも読んでみようと思います。」

「作家の人となりは基本的に作品を通して知ることが多いと思います。今回は直接お目にかかり,声を聞き,話を聞き,質問での受け答えを聞き,貴重な体験をさせていただきました。」

「万城目学先生の講演は,何事もしっかりと下調べされて自分の中に吸収し,皆さんに伝わるように言葉を選ばれるお人柄を知ることができて,私の人生において,とてもよい一日になりました。」

|

|

今回御講演をいただいた万城目先生の作品は,当館も数多く所蔵しております。万城目学先生の作品,海音寺潮五郎先生の作品を読みに,ぜひ御来館いただければと思います。開架に見当たらない際は,一般閲覧室2階カウンター職員へお声掛けください。

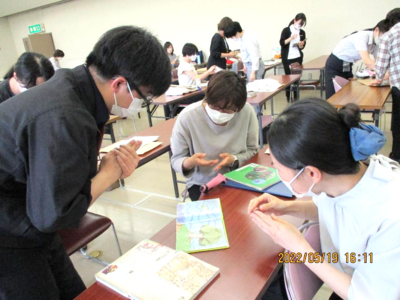

海音寺潮五郎記念文芸ゼミナール 特別講師 万城目 学 氏との座談会を実施しました

直木賞作家の万城目 学 氏を特別講師にお迎えし,第5回文芸ゼミナールを10月19日(日)に県立図書館で行いました。

最初は緊張の面持ちだった受講生たちも,万城目先生の話される内容と,巧みな話術に緊張もほぐれ,笑顔あふれる座談会となりました。

万城目先生は,受講生から寄せられた「タイトルはどのように決めていますか」,「物語を書くことの意味は何だと考えていらっしゃいますか」といった,すべての質問に,ご自身の経験を踏まえながら,ひとつひとつ丁寧に答えてくださいました。

また,受講生の制作途中の作品にも前もって目を通してくださり,作品づくりにおいて留意したい事項を御助言くださいました。

受講生からは,「万城目先生の経験や価値観などを知ることができ,とても有意義な時間でした」,「先生の『自分の好きなものが,他人の好きなものとは限らない』というお話を聞いて,自分の書く小説を見つめ直すことができました」,「このような機会にめぐまれ,とても嬉しかったです。たくさんの質問に一つずつ丁寧に答えてくださった万城目先生のお言葉を参考に,これからの執筆活動に励みたいと思いました」などの感想が寄せられました。

万城目先生,お忙しい中鹿児島までお越しくださり本当にありがとうございました。先生の御指導を活かしながら,作品作りに取り組んでまいります。

|

|

|

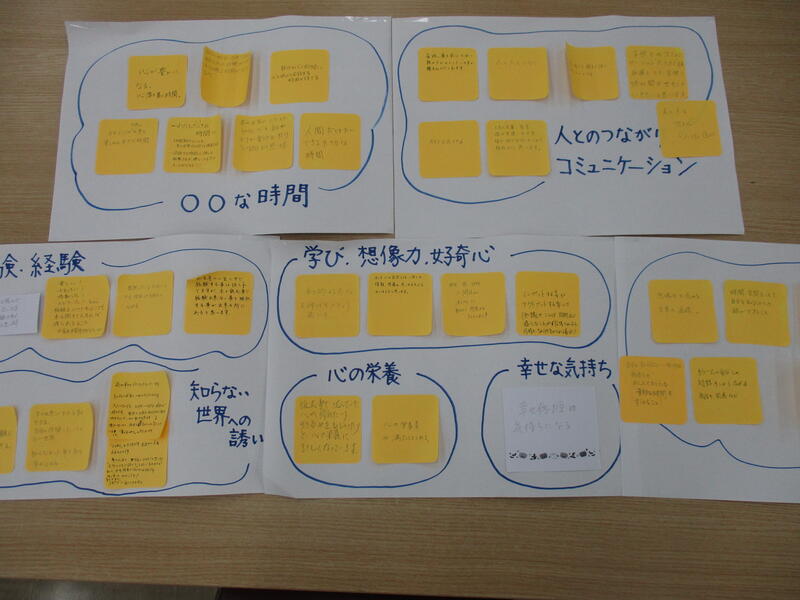

読書活動推進人材スキルアップ研修会(南薩会場)を開催しました。

8月27日(水),ふれあいプラザなのはな館(指宿市)にて,読書活動推進人材スキルアップ研修会(南薩会場)を開催しました。

第5次鹿児島県子ども読書活動推進計画に基づき,子供の読書環境を整備するとともに,発達支援施設や教育支援センター等とも連携を図りながら,多様化する子供たちの読書機会の確保を目指して,地域で読書活動を推進する方々の資質向上を図ることを目的とした研修会です。県内各地から読書活動に関心のある方々が参加しました。

まず,「多様化する読書ニーズを踏まえた環境の整備」と題して,鹿児島国際大学教授 千々岩 弘一 氏に御講演いただき,「社会の現状認識」と「読書環境づくりに係わる課題」について,具体的な事例をお示しいただくとともに,読書や図書館に関わる人々の柔軟な発想が重要であることなどを御教授いただきました。

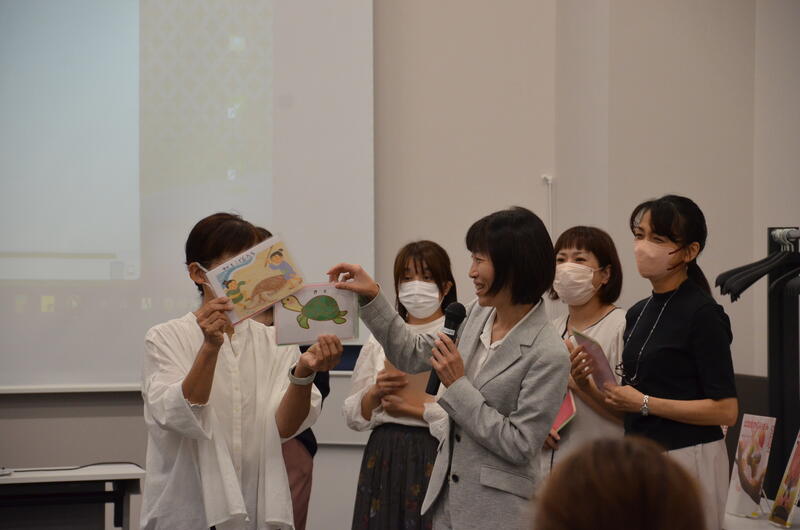

次に,NPO法人いぶすき子育てサポートセンター「LUANA」と読み聞かせボランティアグループ「おむすびの会」の2団体には,日頃の実践を発表していただき,参加者からは今後の読書活動推進の参考にしたいという感想も見られました。

さらに,ワークショップでは4市それぞれからワークショップを行っていただきました。

講演あり,実践事例発表あり,ワークショップでの交流ありといった充実した内容でした。参加者のスキルの向上につながる研修会となりました。

【参加者の感想】

・様々な角度から読書について考えることができた。

・お話がとても興味深い内容で,もっとじっくり聞きたかった。これからの仕事に生かそうと思う。

・一時託児所があるのがいいと思った。

・本を読みたいと思わせる工夫はたくさんあると学ぶことができた。

・わらべうた,かたりなど,全て引き込まれた。自分が読み聞かせをするときは,手遊び歌やお手玉を使用してみたい。

・1つ1つ丁寧に説明していただき,不器用な私でも完成させることができ,とてもうれしかった。

・こんなに楽しい本があることを知り,とても楽しめた。

・読み聞かせの運営についての貴重な話を聞かせていただき,今後の活動に生かしていきたい。

|

|

| 開会行事(全体会場の様子) |

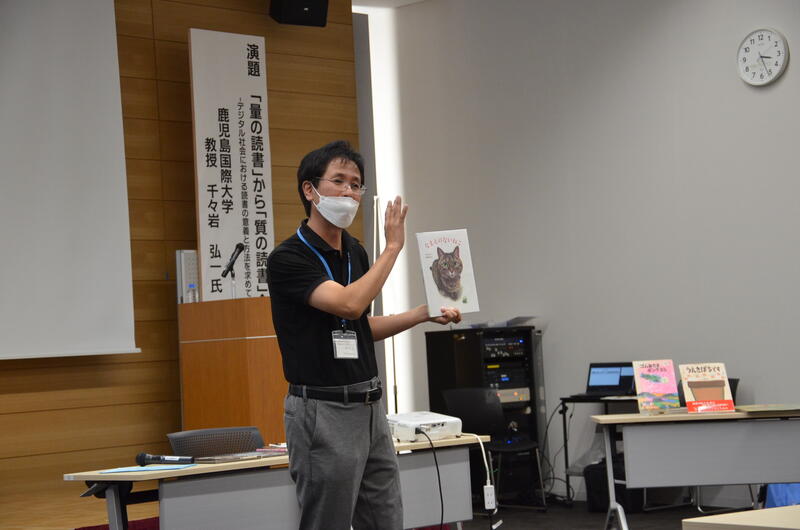

講演「多様化する読書ニーズを踏まえた環境の整備」 講師 鹿児島国際大学福祉社会学部 教授 千々岩 弘一 氏 |

|

|

|

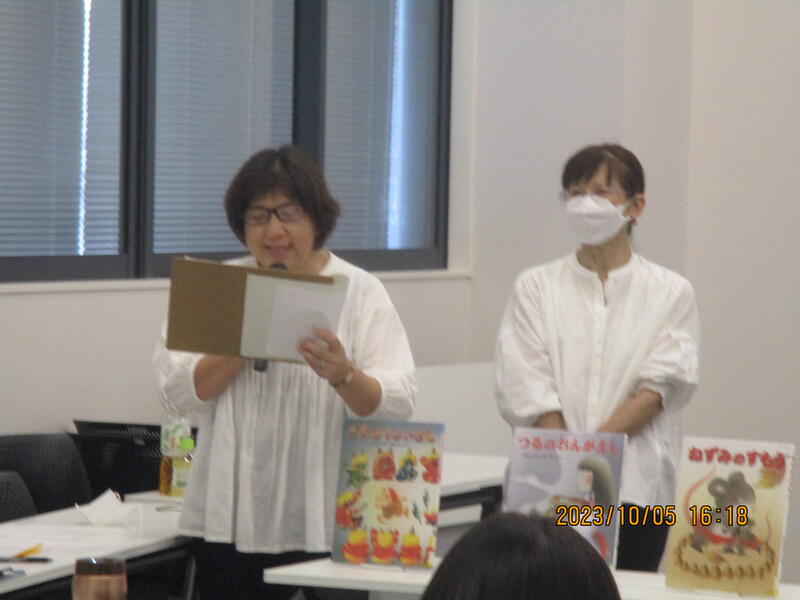

| 実践事例発表① NPO法人いぶすき子育てサポートセンター「LUANA」(指宿市) | 実践事例発表② 読み聞かせボランティアグループ おむすびの会(枕崎市) |

|

|

| ワークショップA 読み聞かせ ととけっこう(南さつま市) | ワークショップB おはなし会で使える小道具づくり(南九州市) |

|

|

| ワークショップC 大人も楽しめる読書活動(枕崎市) | ワークショップD おはなし会の運営実践講座(指宿市) |

令和7年度読書活動推進人材スキルアップ研修会(姶良・伊佐会場)を開催しました

9月17日(水),「読書活動推進人材スキルアップ研修会(姶良・伊佐会場)」を栗野中央公民館(湧水町)にて開催しました。

県図書館協会姶良伊佐支部の3市1町(霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町)の共催のもと,読書ボランティアの方や公共図書館関係職員,教職員など,多くの方々に御参加いただきました。

全体会では,まず,鹿児島大学教育学部の 原田 義則 准教授に「対話がひらく本の力~『第三の場』をめざして~」と題して御講演いただきました。

次に,「あいら幼稚園絵本の会」と「湧水町立吉松小学校/湧水町立吉松中学校」の2団体にそれぞれ事例発表をしていただきました。

その後,4つの分科会に分かれ,ワークショップを実施し,参加者からは多くの感想が寄せられました

【研修会の様子】

13:20~講演

|

|

【参加者の感想】

〇 人との関わりが本との関わりに大きく影響していることを改めて学びました。

〇 1冊の本を誰かと共有する,誰かに読んでもらう,読んであげる。そこから生まれる様々な感情や温かい思い出こそが,人の心を豊かにし

てくれるものなのだと,今日の講演で改めて感じました。

〇 読み聞かせを実演してくれた学生たちがとても上手で,引き込まれました。

14:25~実践事例発表

| あいら幼稚園絵本の会(姶良市) | 吉松小学校/吉松中学校(湧水町) |

|

|

|

〇 楽しんでさまざまなことに取り組んでいることが伝わり,素晴ら しいと感じました。 〇 情熱を持って取り組まれている姿が印象的でした。 |

〇 「本離れ」を危惧していますが,司書の方々のたゆまぬ努力に感 激しました。 〇 素晴らしい取組を知ることができ,自校でもやってみたいと思い ました。 |

15:20~ワークショップ

|

ワークショップA:絵本の朗読と,オリジナル音楽のコラボレーション 「こだま+」(姶良市) |

ワークショップB:読書バリアフリーはじめの一歩 「国分南中学校」(霧島市) |

|

|

|

〇 音楽が付くと,絵本の世界がちがって見えました。 〇 声が優しくて心地よかった。そんな気持ちを子どもたちにも 感じてもらえるような読み聞かせをしたいです。 |

〇 様々なバリアフリーに関する道具があることに驚きました。自校で はどのような工夫ができるか考えさせられました。 〇 実際に触ったことのないものばかりで,貴重な体験をさせていただ きました。 |

|

ワークショップC:鹿児島弁に親しむ朗読会 「朗読俱楽部まんまる」(湧水町) |

ワークショップD:谷川俊太郎作「これはのみのぴこ」で遊ぼう 「伊佐市立図書館」(伊佐市) |

|

|

|

〇 とても楽しく,自分の鹿児島弁を大事に未来へ繋いでいきた いと思いました。 〇 鹿児島弁で読むことで,物語が自分の地元であったように身 近に感じることができました。 |

〇 「伝えること」を考えるワークショップでした。自校でもやってみ たいです。 〇 みんなと一緒につながる楽しさを味わえました。 |

また,次のような感想も寄せられました。

〇 日々,どのようにスキルアップしていけばいいか悩んでいたので,今回の研修は大変勉強になりました。

〇 子どもたちに読み聞かせをするときも,今日学んだことを生かして工夫していきます。そして,まず大人が本を読みたいと思いました。

多くの方々の御協力のもと,実り多い,充実した研修会となりました。ありがとうございました。

令和7年度学校図書館「中学校・高等学校」講座を開催しました

令和7年8月7日(木),8日(金)の2日間,中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校の教諭及び司書を対象にした講座を開催しました。

学校図書館の役割やICTを活用した学校図書館の運営,読書指導等について,講義や実習,情報交換を行い,学びを深めました。

本講座での学びを各々の学校において実践し,学校図書館の運営,教育活動の充実や読書活動の推進に役立てていただければと思います。

【受講者の感想】

〇 講義では日頃の業務の振り返りができ,実習ではすぐに学校で反映できる体験ができた。

〇 情報交換の時間に,自分では思いもよらないアイデアが得られ,非常に実りあるものだった。

〇 多岐にわたる内容で大変学びがいがあった。3年計画で内容を網羅するとのことだったので,今後受講できるならまた受けてみたい。

〇 理論的なことと演習のバランスがよく,良かった。具体的な実践につながる工夫があり分かりやすかった。

〇 学校図書館をどう運営していくか,職員とどのように連携を進めていくか,講座を通して学べた。

【講座の様子】

|

|

|

| 情報交換(1日目) | ライブラリーナビの作成(実習) | ビブリオバトル(実習) |

|

|

|

| ICTの活用について | 広報活動について | 読書活動推進の手立て(アニマシオン) |

令和7年度第1回かごしまの歴史文化講演会を開催しました

かごしまの歴史文化講演会を令和7年7月26日(土)県立図書館1階大研修室で開催しました。

志學館大学教授の原口泉様、NPO法人まちづくり地域フォーラムかごしま探検の会代表理事の東川隆太郎様、同じく事務局長の東川美和様の3名に講師をしていただきました。

今回の講演会では「島津4兄弟と姫たち」という演題のもと、講師3名によるトークセッション形式で開催し、島津義弘が妻の宰相殿に送った手紙の内容や島津家を支えた姫たちについてお話していただきました。

参加者からは,「普段、島津の武将のことばかりに目がいきがちですが、島津の女性たちのことも知ることができてよかったです」や「3名の講師陣の絶妙な掛け合いがとても面白く、時間があっという間に過ぎました。」などの感想をいただくことができました。

また、今回の講演会では鹿児島県地域振興局から、妙円寺参りや鹿児島の歴史にスポットを当てたゲーム「うたた往時のなつかしや」についての紹介があり、ゲームをとおして若い世代に興味をもってほしいという思いもお話ししていただきました。

女子高生を主人公にしたストーリーやミニゲームなどがあるゲーム「うたた往時のなつかしや」もぜひ始めてみてください。

原口泉様,東川隆太郎様、東川美和様、そして参加者の皆様、誠にありがとうございました。

※「島津4兄弟と姫たち」に関連した貴重資料紹介展「万馬いななく声高し」については、県立図書館1F玄関ホールにて9月2日(火)まで展示しています。

ぜひご覧ください。

|

|

|

令和7年度学校図書館「幼稚園・小学校」講座を開催しました。

令和7年7月23日(水),24日(木)の2日間,幼稚園と小学校,特別支援学校小学部の教職員等を対象に講座を開催しました。

34人の参加があり,学校図書館運営や読書指導等について,講義や実習,情報交換を行い,学びを深めました。

本講座をとおして学んだことは,それぞれの園や学校で,園児や児童,教職員に還元され,学校図書館運営や教育活動の充実につながることと思います。

【講座の内容】

・学校図書館の役割と第5次鹿児島県子ども読書活動推進計画(県バリアフリー計画含む)

・図書館運営上の課題と改善策【情報交換】

・図書館見学

・一日20分間読書運動の推進について

・読み聞かせの方法と実際【実習】

・図書資料の種類と構成(学びを支える学校図書館メディアの構成 / 読書バリアフリー等)

・著作権

・ブックリスト / パスファインダー【選択実習】

・授業等における学校図書館の利活用(鹿児島市立原良小学校の実践)

・学校図書館の評価

【受講者の感想】

〇 パスファインダーについて初めて学び,作成することで児童や担任への大きな支援ができると思った。

〇 学校に戻ったら,いただいた資料を参考にブックリストを作ろうと思う。

〇 著作権について学べたり,読書推進計画,読書バリアフリーについて学べたりできてよかった。

〇 こども園,特別支援学校,小学校の司書,読書担当など,立場が異なるメンバーで情報交換し,

多様な立場から課題について考える機会をもつことができた。

〇 著作権などの法的な位置づけや実践発表,実習,情報交換など,幅広く学ぶことができた。

分かりやすく,丁寧に教えていただき,充実した2日間の研修だった。

【講座の様子】

|

|

| 小グループで情報交換 | 読み聞かせ実習 |

|

|

| 読書バリアフリーについて実物を見ながら学習 | パスファインダーについて学習 |

|

|

| 鹿児島市立原良小学校による実践発表 | 課題解決に向けたグループ協議 |

令和7年度 高校生向けビジネスプラン作成講座を開催しました

7月19日(土),県立図書館にて,「令和7年度 高校生向けビジネスプラン作成講座」を開催しました。

アイデアを生み出すポイントやプランの作成方法について,日本政策金融公庫の職員の方から,専門的で細やかな指導をしていただきました。

参加した8校12人の高校生たちは,参加する前に持っていた自分のアイデアを参加者同士,互いに練りあいながら,1日の中で自分なりのビジネスプランへと昇華させていました。

県立図書館にある資料を活用する際のポイントについても,当館職員が説明を行いました。

|

|

| 参加者同士のアイスブレイキング 他己紹介 | |

|

|

| 日本政策金融公庫職員による講座 | 当館職員による関連書籍の紹介,ビジネス支援コーナー館内案内 |

|

|

| 個人で,グループで,ビジネスプランの作成 |

最後の第6講座での,受講者それぞれのビジネスプラン発表 |

今回作成したビジネスプランをブラッシュアップさせ,「第13回高校生ビジネスプラン・グランプリ」の応募や,受講生の将来につながっていくことを期待します。

なお,「第13回高校生ビジネスプラン・グランプリ」は本講座の受講者でなくても,高校生なら誰でも応募することができます。興味のある方は下記URLより,日本政策金融公庫のHPをご覧ください。

https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/(日本政策金融公庫 高校生ビジネスプラン・グランプリHPにつながります)

また,県立図書館一般閲覧室1階にはビジネスに関する蔵書を集めた「ビジネス支援コーナー」もありますので,いつでもご利用ください。

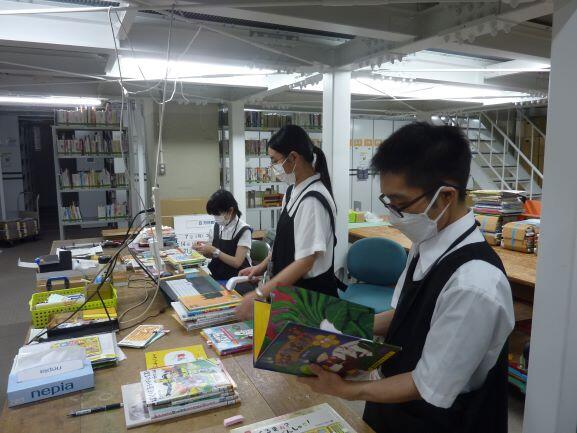

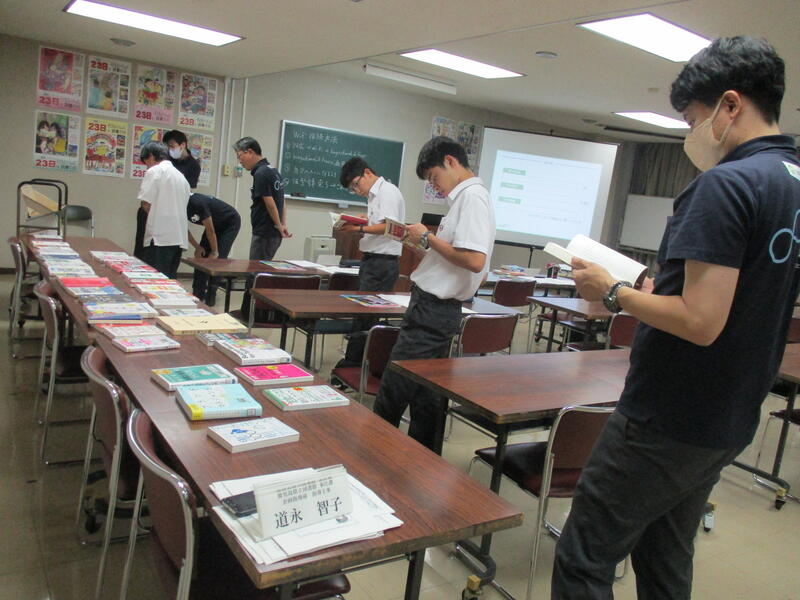

高校生ボランティア養成講座を実施しました。

7月13日(日)に「県立図書館高校生ボランティア養成講座」を行いました。

図書館でのボランティア活動に興味・関心のある高校生52人が参加し,講義や館内見学を通して県立図書館について理解を深め,配架・整架実習,大型絵本の読み聞かせを体験しました。

受講生からは,「実際に体験して,さらにボランティア活動に意欲が湧いた」,「自分にできることが,図書館を利用する方のためになることが嬉しかった」,「積極的に活動に参加したい」などの感想が寄せられました。

|

|

|

| 開会行事 | 実習1 | 実習2 |

令和7年度海音寺潮五郎記念文芸ゼミナール 開講

令和7年7月6日(日),県内各地から,執筆活動に関心を持つ高校生が13人集まり,今年度の海音寺潮五郎記念文芸ゼミナールが開講しました。

今後,1月までの全8回のゼミナールをとおして,講師の先生方の指導を受けながら作品制作に励みます。

第1回ゼミナールを終えた受講生からは,「新たな発見があった」,「書き続けることが大事だと強く感じた」などの感想が寄せられました。

13人の受講生が,今後どのような作品を紡ぎ出すのか,とても楽しみです。

令和7年度親子読書研修会 椋鳩十生誕120周年記念大会を開催しました。

令和7年6月29日(日)の午後1時から,カクイックス交流センター県民ホールにて,令和7年度親子読書研修会 椋鳩十生誕120周年記念大会を開催しました。

まず,これまでの椋鳩十先生の功績や親子読書の大切さについて振り返りました。

その後,実践発表がありました。

今年の実践発表は,親子読書発祥の地である,さつま町立鶴田小学校PTA「いもむしの会」による発表でした。

「はらぺこあおむし」のエプロンシアターとさつま町の中学生が作成した地域を題材にした紙芝居の実演に会場の参加者は興味津々の様子でした。

(研修会でのエプロンシアターの実演と紙芝居のスライド上映につきましては,事前に著作権者の許諾済み)

【参加者の感想より】

・椋先生の思いを引き継いでこられて活動されていることがすばらしく,エプロンシアターも紙芝居も楽しかった。

・中学生が制作した紙芝居は特産品などの紹介等もあり,とても良かった。

その後,椋鳩十氏のお孫さんで「児童文学作家」「椋鳩十研究家」の久保田 里花 氏に「本は生きる力~椋鳩十の思いをつないで~」という演題で御講演いただきました。

【参加者の感想より】

・本には載っていない,本日出席したから聞くことができたお話もあり,参加してよかった。

・椋先生の作家としての活躍だけでなく,社会的貢献,読書普及への思いを知ることができ,見方が変わった。尊敬の念が強くなった。

・椋鳩十作品の本質を知ることができ,感銘を受けた。伝記を早速読んでみたい。

・椋鳩十先生の真意に迫る内容だった。再度,作品を読みたいと思う。また,親子読書も広めていきたい。

・久保田先生のお話に終始引き込まれて,自分の幼少時代の祖父との思い出と一部重なり,涙が出た。椋鳩十先生の作品をもっと読みたいと思ったし,自分の子どもにも伝えていきたい。

受付近くのスペースでの書籍紹介や,特別貸出用の大型絵本,紙芝居,人形劇などの展示も大盛況でした。

県立図書館では,「椋鳩十生誕120周年記念イベント」を今後も開催予定です。9月と12月の企画展示や12月のイベント「まるごとむくはとじゅう」にもぜひ,おいでください。

そらまめと『そらまめくん』

そらまめがおいしい季節です。

おはなしのじかんのスペシャルゲストとして,実際の「そらまめ」が登場!

『そらまめくんのベッド』の読み聞かせの後,実際にベッドを触ってふかふかした手触りを楽しみました。

また,職場体験に参加していた中学生も読み聞かせにチャレンジしました。

おはなしのじかんは毎週水曜日の15時30分と第3土曜日の14時に,それぞれ30分間,実施しています。

鹿児島県立図書館長を務めた椋鳩十氏はおはなしの声を「金の鈴」に例えています。

親や先生が子どもに楽しい本を読んであげることで「先生の心が,声が,そうして物語のもついろんな感動が思い出が子どもの心のなかにずっと残っていくんです。こういうものは,いつもなにかおりがあるたびにヒョイと思い出されてきて,子どもの心のなかで金の鈴のごとく鳴るんです。」と,身近な人が乳幼児期に心のこもった豊かな言葉で語りかけることの大切さを述べています。(出典:『お母さんの声は金の鈴』椋鳩十,あすなろ書房,1991年,p.44-46)

ぜひ,自分だけの金の鈴を見つけに鹿児島県立図書館へお越しください。

|

|

|

令和7年度図書館「総合」講座(基本編)を開催しました。

5月16日(金)に,県内の市町村立図書館(室)司書,市町村教育委員会担当者を対象とした図書館「総合」講座(基本編)を開催しました。

県内各地から40人が参加し,講義や実技を通して,図書館の運営やサービスに関する知識と技能を高めました。

【令和7年度の講座内容】

・公立図書館の役割と第5次鹿児島県子ども読書活動推進計画

・図書館実務の基本

・レファレンスサービスの基本

・図書館資料の収集と除籍

・先輩司書の講話

|

|

| [ 講義 ] | [ 図書館見学 ] |

|

|

| [ レファレンスサービスの実習 ] | [ 先輩司書の話「いちき串木野市立図書館 横手朋子氏」 ] |

【受講者の感想】

・図書館がどのような法の下に,どのような目的をもって運営されているのか改めて理解できました。

・難しい内容もわかり易く説明していただけたので,理解できました。

・先輩司書の講話は,様々な取組をされていて,とても参考になりました。

・どんなに努力をしても「楽しんでいる者には勝てない」という言葉が心に残りました。楽しんで業務に当たりたいです。

受講してくださった皆様,ありがとうございました。

おはなしのじかんスペシャルを開催しました~子ども読書の日フェスティバル~

鹿児島県立図書館では,令和7年4月20日(日)から5月11日(日)まで,「子ども読書の日フェスティバル」を開催しています。

初日となる20日は,「おはなしのじかんスペシャル」と題して,「毎月23日は子どもといっしょに読書の日」ポスター原画の紹介と,おはなしのじかんのスペシャル版を当館大研修室で催し,100人を超える参加者がありました。

ポスター原画の紹介では,最優秀賞,優秀賞を受賞された4人の小・中学生が作品と一緒に原画に込めた思いを発表しました。おはなしのじかんのスペシャル版では,当館の職員,ボランティアグループ「さざなみ」と高校生ボランティアが,県視聴覚障害者センターの手話通訳者の御協力のもと,来場者に楽しい時間を提供することができました。おはなしのじかんスペシャル版の後,当館館長が,ポスター原画受賞者の4人に,それぞれ1日図書館長や子ども司書を委嘱し,図書館の仕事を体験してもらいました。

今回紹介したポスターの原画は,当館玄関ロビーに大型連休最終日の5月6日(火)まで展示してあります。その他,「子ども読書の日フェスティバル」期間中だけの児童文化室イベントも行っておりますので,ぜひ鹿児島県立図書館にお越しください!

|

|

| 「毎月23日は子どもといっしょに読書の日」ポスター原画の紹介 | |

|

|

| おはなしのじかんのスペシャル版 | ボランティアグループ「さざなみ」によるわらべ歌 |

|

|

|

| 高校生ボランティアによる絵本の読み聞かせ | |

|

|

| 1日図書館長体験 | 1日子ども司書体験 |

|

|

| 「毎月23日は子どもといっしょに読書の日」ポスター原画 ~令和7年5月6日(火)まで開催中です! | |

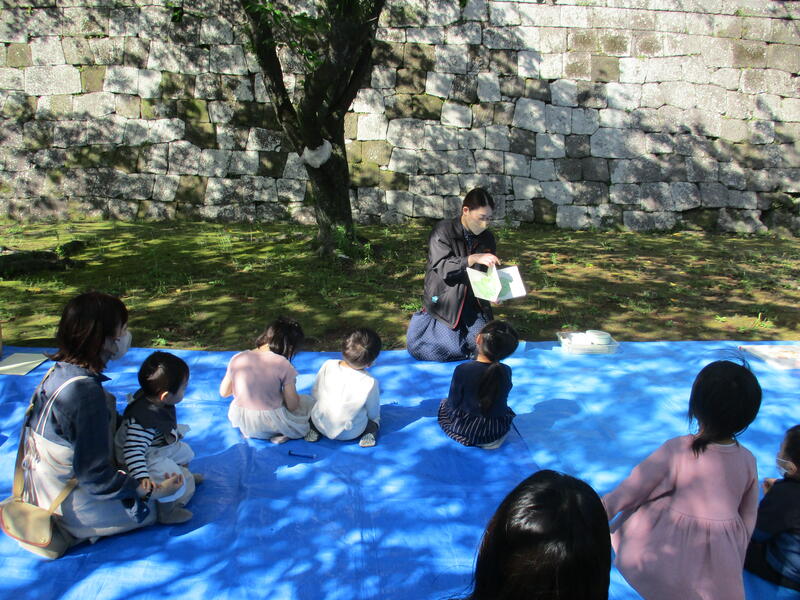

桜の木の下のおはなしのじかん

鹿児島県立図書館の桜が見頃です!

2025年3月26日(水曜日)のおはなしのじかんは,外へ飛び出し,「桜の木の下のおはなしのじかん」を開催しました。

あたたかな春の日差しの中,「桜」をテーマにした絵本とともに,素敵なおはなしのじかんになりました。

本日のおはなしのじかんで使った絵本のリストはこちらからチェックできます。→やさしいにほんごイベントカレンダー(日付をクリックすると使用した絵本のリストの一覧を見ることができます。)

おはなしのじかんは毎週水曜日,午後3時30分からと毎月第3土曜日,午後2時から児童文化室で行っています。予約不要でどなたでも参加できます。

また,4月20日(日曜日)はおはなしのじかんスペシャル版として「おはなしのじかんスペシャル」を14時から行います。

おはなしのじかんスペシャルの案内はこちら→「子ども読書の日フェスティバル」のお知らせ

図書館で家族の時間を楽しみませんか?

【桜の木の下のおはなしのじかん 満開の桜】 |

【桜の木の下のおはなしのじかん 絵本にくぎ付け!】 |

|

|

|

|

【桜の木の下のおはなしのじかん 桜の下で桜の絵本】 |

令和6年度海音寺潮五郎記念文芸ゼミナール受講生作品集『潮音~若人の樹~』が完成しました。

令和6年度の海音寺潮五郎記念文芸ゼミナールは,県内各地から11人の高校生が受講しました。

現役作家の先生方から御指導をいただき,受講生同士で意見を交換しながら作品を仕上げ,このほど作品集『潮音(ちょうおん)~若人の樹~』を刊行するはこびとなりました。

作品集は,平成26年からの作品集とともに一般閲覧室2階の郷土資料コーナーに並びます。

作品集は貸出もできます。高校生の瑞々しい感性が光る,個性豊かな作品をぜひ御覧ください。

こちらから作品を御覧になることができます。(下をクリックしてください)

令和6年度海音寺潮五郎文芸ゼミナール受講生作品集『潮音(ちょうおん)~若人の樹~』

【講座の様子】

|

|

令和6年度図書館「総合」講座(実践編)を開催しました。

令和7年1月17日(金)に,県内市町村立図書館(室)司書,市町村教育委員会の担当者を対象とした図書館「総合」講座(実践編)を開催しました。

県内各地から27人が参加し,講義や演習をとおして,図書館の運営やサービスに関する知識と技能を深めました。

【令和6年度の講座内容】

講義:公立図書館の役割と第5次鹿児島県子ども読書活動推進計画,著作権,レファレンスサービスの充実・高度化

事例発表:阿久根市立図書館 館長 川﨑 徹志 氏

協議:まちづくりの拠点となる図書館

|

|

| [著作権] | [レファレンスサービスの充実・高度化] |

|

|

| [事例発表] | [協議] |

【受講者の感想】

・分かったつもりでいても,曖昧なところがあったため,勉強になった。復習して,他の職員と共有したい。

・実際にデータベースにアクセスして,便利さを実感した。いろいろなサイトを知っていても,使ってみないと活用できないのでよい機会になった。

・事例発表から,連携の必要性を感じるとともに,限られた範囲の中で何ができるのかなど,ヒントを得ることができた。

・「まちづくりの拠点となる図書館」について話せたことがとてもよかった。

・業務に生かせる講義ばかりで,大変有意義だった。情報を整理し,フィードバックして情報共有に努めたい。参加してよかった。

受講してくださった皆様,ありがとうございました。

令和6年度 県図書ほっとフェス を開催しました。

12月22日(日)に県図書ほっとフェスを開催しました。

4回目を迎える今年は恒例のロビーミニコンサートをはじめ,外部の講師にも参加いただき下記のような催しを行いました。

図書館が「知の交流拠点」となるよう多くのブースを用意し,たくさんの皆様に参加いただきました。

まさに「ほっと」で賑やかな一日となりました。ご参加いただきました皆様ありがとうございました。

令和6年もあとわずか… よいお年をお迎えください。

【イベントの様子】

| ① サイエンス工作~浮沈子を作ってみよう~ | ②さわれる展示コーナー~県立博物館がやってきた~ |

|

|

| ③ ブックトーク | ④ ビブリオバトル㏌県図書 |

|

|

| ⑤ ロビーミニコンサート | ⑥ 家庭菜園お悩み相談~ルーラル電子図書館を使って~ |

|

|

| ⑦ おはなしのじかん 冬のスペシャル | ⑧ 子ども司書体験・バックヤードツアー |

|

|

| ⑧ キッチンカー,館内販売も登場し,イベントを盛り上げてくれました。 | |

|

|

令和6年度鹿児島県図書館大会を開催しました

令和6年11月13日(水),カクイックス交流センターにおいて,大会テーマ『新しい時代の図書館-新しい時代へ誘う図書館-』のもと令和6年鹿児島県図書館大会を開催しました。

大会の冒頭では,読書活動の推進に功績のあった図書館・学校・個人・グループへの表彰式を行い,その後,基調提案,分科会,講演を実施しました。公立図書館や学校図書館,読書グループ関係者を中心に594人の参加がありました。

【大会の主な内容】

1 表 彰

・ 子どもの読書活動推進優良図書館等表彰 [鹿児島県教育委員会]

・ 全国優良読書グループ表彰 [公益社団法人読書推進運動協議会の伝達]

・ 優良読書グループ表彰 [鹿児島県読書推進運動協議会]

・ 公共図書館(室)功労者表彰 [鹿児島県図書館協会]

・ 学校図書館(室)功労者表彰 [鹿児島県学校図書館協議会]

|

|

|

2 基調提案

国や県の動向,県内の図書館(室)の概況を踏まえ,大会テーマ「新しい時代の図書館」について深く考えるための提案がなされました。

3 分科会 ※ 発表資料の公開は終了しました

分科会は,6つの分科会から選んで参加する方法で行われ,事例発表をもとに活発な協議が行われました。

第1分科会 本とつなぐ学校図書館 【小学校A】

第2分科会 学びとつなぐ学校図書館【小学校B】

第3分科会 読書とつなぐ学校図書館【中学校】

第4分科会 今とつなぐ学校図書館 【高等学校】

第5分科会 未来へつなぐ読書活動 【子どもの読書活動】

第6分科会 時代とつなぐ読書活動 【公共図書館】

|

|

|

4 講 演

演題 「 本と読書と図書館の現在と未来 」

講師 筑波大学 図書館情報メディア系 准教授 池内 淳 氏

具体的な統計・データ等に基づいて,出版業界の事情や電子書籍・電子サービスの現状や海外の事例について,ユーモアを交えながら,私たちに新しい時代の図書館の役割や利用者サービスについての多くの示唆を与えていただきました。参加者からは,「本の流通の傾向や,人がコンテンツにアクセスする時間帯など,データではっきり分かり,情報収集または図書館からの情報発信の仕方も大事だなと思いました。」,「図書館を取り巻く環境が激変していることを,池内先生の熱のこもったお話を通じて改めて感じました。」など,未来の図書館や読書環境について新しい視点・学びを得ることができたという旨の感想が多く寄せられました。

|

|

|

令和6年度学校図書館「中学校・高等学校」講座を開催しました。

令和6年8月8日(木),9日(金)の2日間,中学校と高等学校,県立学校の教職員等を対象に学校図書館講座を開催しました。

受講者は,講義,実習,情報交換をとおして学校図書館運営や読書指導等について学びを深めることができました。

本講座をとおして学んだ内容は,それぞれの学校で生徒や職員に還元され,学校図書館運営,教育活動の充実,読書活動の更なる推進につながることと思います。

【講座の内容】

講義Ⅰ 学校図書館の役割と第5次県子ども読書活動推進計画

事例発表 図書館オリエンテーションと利用指導 (県立鹿屋高等学校の事例発表)

講義Ⅱ 県読書バリアフリー計画

選択実習A ブックトークの実際

選択実習B パスファインダーの作成と活用

講義Ⅲ 教科を横断した学習のための図書館活用法

講義Ⅳ 学校図書館資料の種類と構成・整備

講義・演習Ⅰ 学校図書館の設営(案内表示・掲示)

図書館見学 図書館施設・設営,資料配置の見学

講義・演習Ⅱ 教員と司書の協働について(図書館年間計画の作成と必要性)

講義Ⅴ 図書館評価

情報交換 図書館運営及び読書指導に関する課題とその対策

【受講者の感想】

〇 時代に伴い学校図書館の在り方も変わっていくものならば,多角的な広い感覚で,子供たちのことを考えていかなければならないと感じた。

〇 学校図書館の運営に関して幅広く探究的な講義が多く,多くの学びが得られた。

〇 司書教諭と司書の連携という視点から年間指導計画の見直しを行えたことが有意義だった。

〇 校種や経験年数の違う先生方との意見交換や演習をとおして様々なことを知ることが新鮮で,学びにつながった。

〇 学校の実態を踏まえつつ,司書と役割を確認しながら協力し,利活用したくなる図書館を目指して工夫したい。

〇 鹿屋高等学校の事例発表「オリエンテーションと利用指導」は大変参考になった。来年度実践しようと思う。

〇 パスファインダーの作成の実習が充実していてよかった。

〇 ブックトークの実習が実務的で,様々な本やテーマに基づいた広がりを知ることができた。

【講座の様子】

| 学校図書館の役割と第5次県子ども読書活動推進計画 | 【選択実習】ブックトーク |

|

|

| 事例発表(鹿屋高等学校) | 【選択実習】パスファインダーの作成 |

|

|

| 学校図書館の設営 | 図書館見学 |

|

|

| 図書館評価 | 情報交換 |

|

|

読書の魅力を伝える活動推進研修会(鹿児島会場)を開催しました。

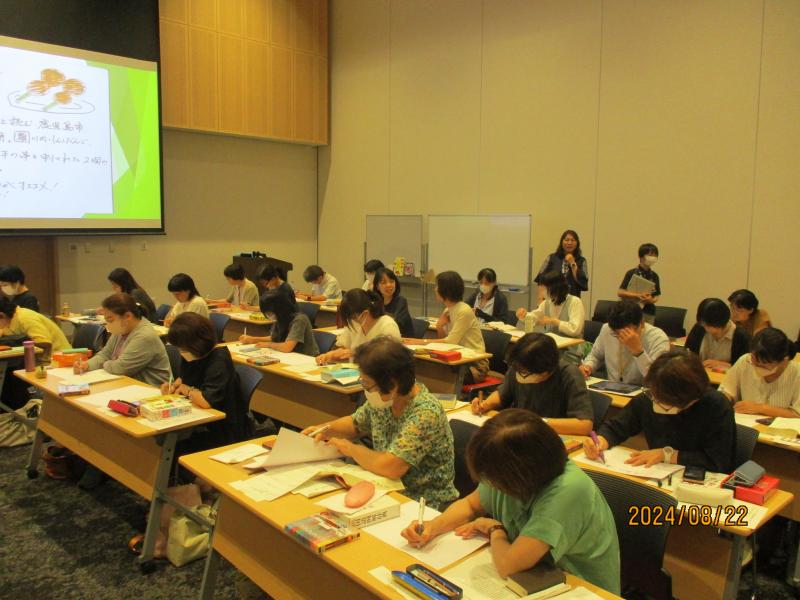

8月22日(木),「読書の魅力を伝える活動推進研修会(鹿児島会場)」をセンテラス天文館(6階センテラスホール)にて開催しました。

県図書館協会鹿児島支部の3市2村(鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村)の共催のもと,読書ボランティアの方や公共図書館関係職員,教職員など,多くの方々に御参加いただいきました。

全体会では,まず,鹿児島国際大学福祉社会学部 教授 千々岩 弘一 先生を講師にお招きし,「変容し続ける社会を踏まえた『読書環境づくり』の重要性」と題して講演をしていただきました。

次に,「鹿児島市立図書館ボランティアグループ りとるコアラ」と「鹿児島市立天文館図書館 」の2団体に実践事例発表をしていただきました。

その後,4つの分科会に分かれて,「読み聞かせ」,「アニマシオン」,「簡単制作」,「ビブリオバトル」のワークショップを実施しました。

【研修会の様子】

13:20~講演

|

|

〇 急激に変化していく図書館の環境づくりにおいて,気を付けるべきことを知ることができました。

〇 専門的な話が聴けて,とても勉強になりました。多くの学びがありました。

〇 改めて,図書館や読書の重要な役割を認識することができました。

14:25~実践事例発表

| 鹿児島市立図書館ボランティアグループ りとるコアラ | 鹿児島市立天文館図書館 |

|

|

|

〇 声や雰囲気に安心感や安定感を抱きました。とても素敵でした。 〇 詩やブックトークに聞き入りました。感動しました。 |

〇 新しい取組を考えるきっかけになりました。 〇 天文館図書館をもっと利用したいと思いました。 |

15:25~ワークショップ

|

ワークショップA:読み聞かせ 「こけけ読み聞かせたい」(日置市) |

ワークショップB:アニマシオン 「日置市立図書館」(日置市) |

|

|

|

〇 手あそびや読み聞かせ,鹿児島弁の昔話など,すべてが感動的でした。 〇 実践につながる良い勉強になりました。わらべうた等,もっと勉強したいと思いました。 |

〇 新しい発見があり,とても楽しかったです。 〇 アニマシオンをしっかり体験したのは初めてでした。イメージがつかめて良かったです。ぜひ実践したいです。 |

|

ワークショップC:簡単制作 「てるてるクラブ」(いちき串木野市) |

ワークショップD:ビブリオバトル 「ビブリオバトル普及委員会」(鹿児島市) |

|

|

|

〇 参考になることばかりで,大変良い機会になりました。 〇 今年の読書まつりで取り入れたいです。おはなし会でも活用したいです。 |

〇 ビブリオバトルの本来の目的を知ることができました。 〇 改めて,読書の大切さを認識しました。ありがとうございました。 |

その他,次のような感想も寄せられました。

〇 大変有意義で学びが多く,どれも夢中になる時間でした。こんな機会があり,ありがたかったです。

〇 講演や発表,ワークショップすべてが,大変魅力的でした。図書館の未来を感じました。

参加された方々からは,今後の読書活動推進に意欲を高める感想が多く寄せられました。

大変充実した研修会になりました。ありがとうございました。

令和6年度図書館「総合」講座(基本編)を開催しました。

5月17日(金)に,県内市町村立図書館(室)司書,市町村教育委員会の担当者を対象とした図書館「総合」講座(基本編)を開催しました。

県内各地から45人が参加し,講義や実技をとおして,図書館の運営やサービスに関する知識と技能を高めました。

【令和6年度の講座内容】

公立図書館の役割と第5次鹿児島県子ども読書活動推進計画,県読書バリアフリー計画,わらべうた講座,著作権,レファレンスサービスの基本

|

|

| [ 講義 ] | [ 情報交換 ] |

|

|

| [ 鳥羽啓子講師によるわらべうた講座 ] | [ レファレンスサービスの実習 ] |

【受講者の感想】

・図書館の役割や第5次鹿児島県子ども読書活動推進計画,県読書バリアフリー計画については,おおよその知識しかなかったので,今回の講座で深めることができました。

・レファレンスサービスについては,調べ方やツールの紹介など,すぐに取り組める方法を分かりやすく説明していただき,大変勉強になりました。

・わらべうたの必要性やその意義を身をもって感じることができました。今後,自館の読み聞かせ講座等で紹介したいと思います。

・わらべうたは子どもだけでなく,大人も楽しめるものだと改めて感じました。「目の前の子どもたちだけでなく,50年先の子どもたちにつなげていく」という言葉を胸に,本と子どもたちをつなげていけるように取り組んでいきたいです。

受講してくださった皆様,ありがとうございました。

「おはなしのじかんスペシャル」を開催しました!

4月21日,日曜日の午後2時から,「子ども読書の日フェスティバル」の催し物のひとつとして,「おはなしのじかんスペシャル」を開催しました。

図書館の職員だけでなく,読み聞かせグループ「さざなみ」や,高校生ボランティアの皆さんが参加して,大型絵本の読み聞かせや人形劇,手遊び,わらべうたなどを行い,楽しくにぎやかな時間となりました。

また,今回も手話通訳によって,より多くの方々におはなしを楽しんでいただきました。

「子ども読書の日フェスティバル」は,「こどもの読書週間」にちなんで,5月12日(日)まで開催されます。

4月24日(水),5月1日(水),5月8日(水)には,「みどりのおはなしのじかん」を15時30分から屋外で行います。(雨天時は児童文化室内)

「ドラゴンをさがそう!」は12日(日)まで開催します。

参加してくれた方には記念品もプレゼントします!来館をお待ちしています。

|

|

| 【「一日子ども図書館長」によるはじまりのあいさつ】 | 【手遊びうた「おはながわらった」】 |

|

|

| 【大型絵本「ぐりとぐらのえんそく」】 | 【素話「ひとり,ふたり,さんにんのこども」】 |

|

|

| 【手遊びうた「ピクニック」】 | 【人形劇「おおきなかぶ」】 |

令和5年度海音寺潮五郎記念文化講演会を開催しました。

令和5年度は鹿児島国体・かごしま大会の開催等により,例年より2か月遅い12月16日(土)に開催しました。

当日は,風が冷たく,小雨が降る天気ではありましたが,たくさんの方の御参加をいただきました。

また,本年度は,海音寺潮五郎先生の御子息も御来場くださいました。

前半は,霧島市立国分中央高等学校放送部の皆さんが,海音寺潮五郎 作『西郷隆盛~王道の巻~』から「官軍,箱根を越ゆ」の場面を朗読してくれました。

勝海舟から「兵を箱根から東にへ入れてくれるな」という旨の手紙を受け取り,西郷が各隊の隊長に見せるという場面です。

西郷の言葉を鹿児島弁で朗読するなど,素晴らしい朗読でした。

|

|

| 【 開会のあいさつ 】 | 【 霧島市立国分中央高等学校放送部による海音寺作品の朗読 】 |

【参加者の感想】

〇 朗読をした高校生の皆さんが素晴らしかったです。

〇 登場人物になりきり,発音,調子,方言などもインパクトがあり,良かったです。

〇 歯切れのよい朗読で,その場面が目に浮かびました。鹿児島弁のイントネーションが入ったところも良かったです。

〇 朗読は,読書することだけでは得られない感動があります。本日の朗読を聞いて,改めて,『西郷隆盛』を読んでみたくなりました。

後半は,『漂砂のうたう』にて第144回直木賞を受賞された作家 木内 昇(きうち のぼり)先生に御講演いただきました。「時代と個人」という演題で,幕末の外交を支えた人物の話,明治維新前年の 1867 年(慶応3年)の第2回パリ万国博覧会の薩摩のエピソード等,歴史の裏側で活躍した人物に焦点を当て,当時の日本人の志の高さ,生き様など,珍しい当時の写真を紹介しながらお話いただきました。

|

|

【参加者の感想】

〇 時代に生きた個人の生き方,在り方をどう見るかという視点を考えさせられる木内氏の奥深さ,人間観に共感できました。無名有力の人間にもっと光と価値を見出す生き方を追求したいと思いました。

〇 あまり表に出ない幕末史を聞けて良かった。「遣欧使節団」「遣米使節団」「スフィンクスと武士」など紹介された写真も初めて見るものでした。

〇 木内先生の作品の重厚さは,やはり歴史と個人との関わり,その人生を深く見つめておられるからこそだと感じました。

〇 幕末期の幕臣の外交上の苦労,幕府と薩摩の視点の違いなど大変興味深い講演であった。

今回講演をいただいた木内先生の作品は当館に所蔵しております。(書棚にない場合は,カウンターにお尋ねください。)

|

| 【 木内 昇 先生の書籍 】 |

読書の魅力を伝える活動推進研修会(北薩会場)を開催しました

10月5日木曜日,「読書の魅力を伝える活動推進研修会(北薩会場)」を薩摩川内市にて開催しました。

県図書館協会北薩支部の3市2町(薩摩川内市,阿久根市,出水市,さつま町,長島町)の共催のもと,読書ボランティア,図書館司書,学校関係者など多くの方の御参加をいただいきました。

講演では,講師に鹿児島国際大学福祉社会学部 千々岩 弘一 教授をお招きし,「量の読書から質の読書へ~デジタル社会における読書の意義と方法を求めて~」と題して講演をしていただきました。

事例発表では,薩摩川内市立中央図書館,「おじゃはんか入来かたいもんそ会」(薩摩川内市)の2団体の取組発表を紹介していただきました。

ワークショップは,「読み聞かせ」,「わらべ歌とおはなし会」,「ストーリーテリング」,「アニマシオン」,「読書会」の5つの分科会に分かれて行いました。

【研修会の様子】※写真の下の文は,参加者からの感想です。

|

|

〇 千々岩先生のお話がデジタル化社会だからこそ「質の読書」の大切さが分かりました。

〇 読み聞かせで,愛情やぬくもりを感じることがコミュニケーション,思いやりの心などの非認知能力の育成につながっていくことを知り,今後の読書の進め方を考えることができました。

〇 幼少期の読み聞かせの大切さを改めて実感しました。子供たちに愛情が伝わる読み聞かせをしていきたいです。

〇 デジタル化が進む中,小・中学生期に読書の機会が得られることはとても重要だということを改めて実感しました。

〇 高校生に読書の楽しさを伝えたいと思い,研修会に参加し,とても参考になりました。読み聞かせから取り入れていきたいです。

|

|

〇 鹿児島弁の語りは温かくていいなと思いました。私も鹿児島弁の丁寧な語りを覚えて,おはなし会に取り入れたいです。

〇 電子書籍の利点と課題について教えていただいたので,紙の書籍,電子書籍それぞれの良さを生かして,読書活動を進めていきたいと思います。

|

|

〇 読み聞かせのポイントや小物使いなどについての資料や実演をしていただき,感謝しています。今後の活動に取り入れていきます。

|

|

〇 これまで知らなかったわらべ歌を教えていただき,改めて,わらべ歌や手遊び歌を取り入れることでおはなし会全体が楽しいものになることを実感しました。

|

|

〇 とても興味をもちました。語る側も楽しめるのがいいですね。先生が実演して下さり,感動しました。

|

|

〇 具体的な例が参考になり,楽しく学べました。読書会のイベントでぜひ取り入れたいです。

|

|

〇 普段,自分が読まないような作品の紹介を聞いて,とても興味をもちました。子どもたちの読書活動でも取り組んでみたいと思います。

次のような感想も寄せられました。

〇 北薩地域の方々が児童・生徒に本の楽しさを伝えるために読書活動に取り組まれていることに感動しました。

〇 ワークショップもとても魅力的で,今後も自分自身のスキルアップのために,また参加したいと思います。

〇 大変刺激を受けました。自分たちだけで行うと活動内容もマンネリ化してしまいがちですので,新しい風を取り入れたいです。このような研修会をまた開催していただきたいと思います。

参加された方々が本研修会で学んだことを次の読書活動に活用し,読書の魅力を伝えたいという意欲が伝わる感想が多く寄せられました。

参加者全員が,北薩でのすばらしい読書活動の取組を通して共に学び,充実した研修会になりました。ありがとうございました。

令和5年度鹿児島県図書館大会

令和5年 11 月15日(水),かごしま県民交流センターにおいて,令和5年度鹿児島県図書館大会を開催しました。大会テーマ「新しい時代の図書館」のもと,各種表彰や基調提案,分科会,講演を実施し,公共図書館や学校図書館の関係者を中心に,570人の参加がありました。

【図書館大会の主な内容】

1 表 彰

子どもの読書活動推進優良図書館等 〔鹿児島県教育委員会〕,全国優良読書グループ〔読書推進運動協議会の伝達〕,優良読書グループ 〔鹿児島県読書推進運動協議会〕,公共図書館(室)永年勤続者 〔鹿児島県図書館協会〕,公共図書館(室)功労者〔鹿児島県図書館協会〕,学校図書館(室)功労者〔鹿児島県学校図書館協議会〕への表彰を行いました。

|

|

|

2 基調提案

国や県の動向,県内の図書館の概況を踏まえ,大会テーマ「新しい時代の図書館」について深く考えるための提案がなされました。

3 分科会

今年度の分科会は,6つの分科会から選んで参加する方法で行われ,事例発表をもとに活発な協議が行われました。

第1分科会 読書の楽しさを知る学校図書館

第2分科会 学ぶ意欲を高める学校図書館

第3分科会 学びを広げ,深める学校図書館

第4分科会 学ぶ・働く・生きる力を育む学校図書館

第5分科会 豊かな心を育む読書活動

第6分科会 ニーズに寄り添う公共図書館

|

|

|

4 講 演

○ 演 題 「A I 社会,ポスト・コロナ社会に生きる図書館の役割」

○ 講 師 大正大学 教職支援オフィス 教授 稲 井 達 也 氏

AI社会やポスト・コロナ社会など,どんなに新しい時代になっても,図書館には「ひと」が大切であること,そして,特にこれからは社会的包摂の観点から図書館の意義を捉え,実現する必要があることなど,図書館の役割について御教授いただきました。参加者の感想には,「ひとが大切。本を通して人がつながるコモンズ的な役割について,とても興味をもった。」,「図書館は,AI社会に必要なリテラシーを養う場,誰も排除せずに全員が社会参加できる場である。」など,これからの図書館の役割について考える内容が多く寄せられました。

|

|

実習生頑張ってます! ~図書館のお仕事紹介・貸出文庫~

県立図書館では、各市町村の図書館等の要望に応じて本を貸し出す「貸出文庫」というサービスを実施しています。

貸出の申込みを受けると本を準備し、「すばる号」(配送車)で、県内各地に配送しています。

実習の7日目は、「貸出文庫」の返却と貸出作業をしました。

まず、返却された本の梱包をほどき、一冊ずつ本の中を確認し、汚損・破損等がないか、本の状態を確かめます。

そして、次の図書館に向けて貸出す本を約20冊ずつまとめて、段ボール紙で梱包します。

冊数も多く、大変な作業ですが、3人で協力しながら作業に取り組みました。

この経験から、『県立図書館と市町村の図書館のつながり』にも気づいてくれたのではないかと思います。

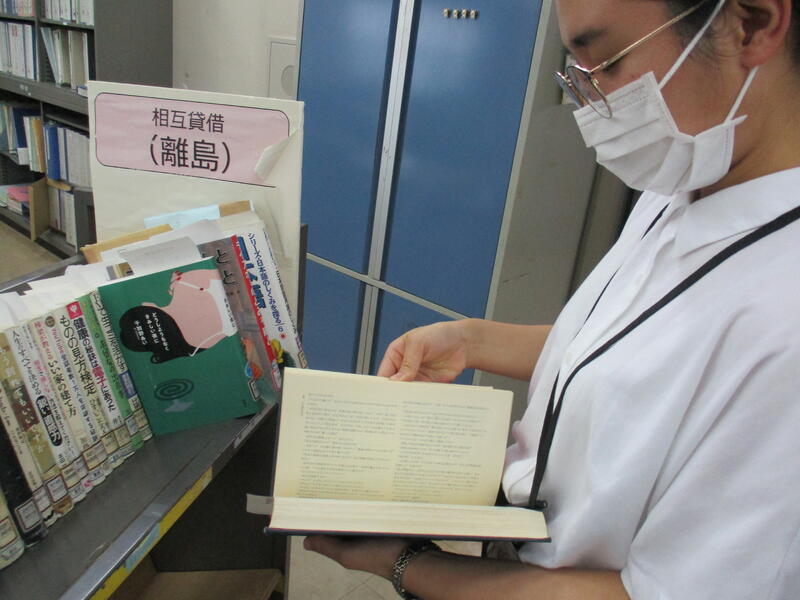

実習生頑張ってます! ~図書館のお仕事紹介・相互貸借~

相互貸借とは図書館同士で資料の貸し借りを行うことです。

当館にない資料を他館から取り寄せたり,他館にない資料を当館から配送します。

県内の公共図書館と県立図書館の相互貸借は無料です。(大学等有料の場合もあります。)

今回は,相互貸借の実習の様子をお届け!

実習生の皆さんには,公共図書館への本の貸出・返却と居住地返却,奄美図書館等への貸出業務に取り組んでもらいました。

図書の梱包等,作業が中心になる中でも,それぞれ「なぜこの作業が必要なのか」を考えつつ,丁寧に取り組んでくれていました。

|

・相互貸借開封作業 |

||||

|

【1 県内各地から返却された本が届きます】 |

【2 返却された本を開封します】 |

|||

|

【3 返却された本に汚損・破損がないか確認します】 |

|

【4 返却します】 |

||

|

・相互貸借発送作業 |

||||

【1 発送する資料を梱包します】 |

【2 離島は船便で送るため段ボールに箱詰めします】 |

|||

|

【3 発送準備完了です】 |

実習生頑張ってます! ~図書館のお仕事紹介・読み聞かせ~

今回は,実習生の読み聞かせの様子をお届け!

自ら読む本を選びプログラムを組みました。

当日は,実習生たちは,緊張を感じさせない,落ち着いた様子で読み聞かせを行いました。子供たちも,楽しそうに参加していました。

終了後の振り返りでは,「緊張していたが,読み聞かせをするうちに,子供たちと一緒に遊ぶ感覚になれた。」「子供たちの反応が良く,楽しかった。」「場の雰囲気が穏やかで,楽しんでもらえたのではないかと思う。」と感じたことを話してくれました。また,手遊びや注目を集める声掛けの重要性など気づきがあったようです。県立図書館では家族を対象に絵本の読み聞かせ(おはなしのじかん)を行っています。

・実施日

1 毎週水曜日15時30分から

2 毎月第3土曜日14時から

・場所

県立図書館児童文化室おはなしのへや

・予約不要・無料です。

おはなしのじかんの詳しい日程はこちらのイベントカレンダーをご確認ください。

|

【本の選定の様子】 |

【練習中】 |

|||

|

【手遊びうた】 |

|

【実習の様子】 |

||

【実習の様子】 |

【反省】 |

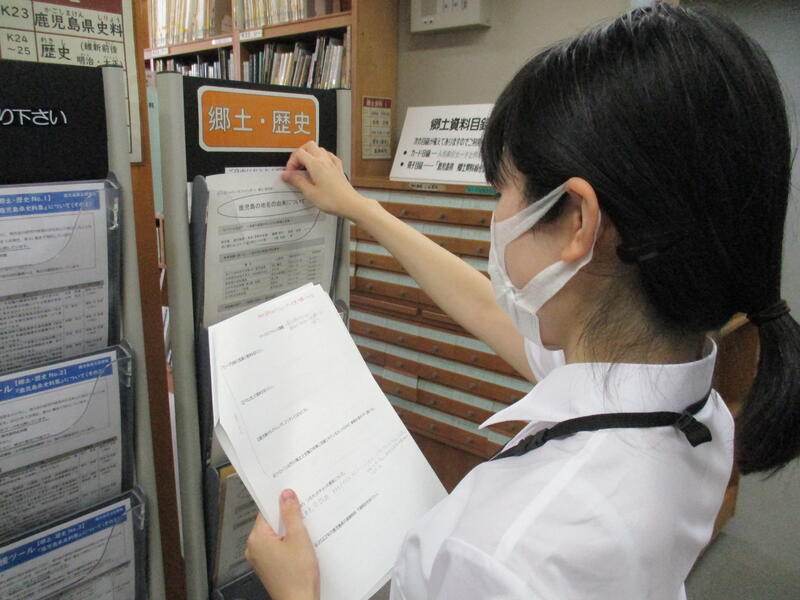

実習生頑張ってます! ~図書館のお仕事紹介・レファレンス~

調査相談(レファレンス)とは,図書館に寄せられた質問・相談について,図書館の資料と機能を活用し,質問者を援助することをいいます。

実習生は,「“チョッ シモタ”のチョッの意味は?」や「鹿児島県の満潮・干潮時刻が知りたい」などのレファレンス課題に取り組みました。

なかなか,資料が見つからず苦戦しているようでしたが,回答にたどり着く喜びも感じたようです。

|

【レファレンス課題に取り組む実習生の姿】 |

|

県立図書館のレファレンスについては,詳しくはこちらの調査相談受付窓口(本館)をご確認ください。

令和4年度第2回かごしまの歴史文化講演会を開催しました

令和4年12月24日(土),かごしまの歴史文化講演会を県立図書館1階大研修室で開催しました。講師は志學館大学原口泉教授で,演題は「近代日本の建設者~五代友厚と鮫島尚信~」でした。

五代友厚については,大久保政権の富国強兵,殖産興業政策を支えたと思われることや官有物払い下げ事件で汚名を被っても弁明しなかったことなどを,鮫島尚信については,日本最初の欧州駐在外交官で英仏独露などの情勢を日本に送っていたことや明治初期の日本の政策に大きな影響を与えたことは間違いないことなどを説明されました。

講師の原口教授

参加者の感想では,「常にタイムリーな内容をテーマにされる原口先生の講演会を楽しみにしております。」,「世界の中の日本,そして郷土を改めて考えさせられた。」,「先生の話はいつも難しい国際関係,人間関係を分かりやすく話してくださり,次に自分なりに調べようという思いになります。」などいただきました。

原口教授,参加者の皆様,ありがとうございました。

令和5年度高校生向けビジネスプラン作成講座(1回目)を開催しました

8月12日(土),県立図書館にて,令和5年度高校生向けビジネスプラン作成講座(第1回)を開催しました。

ビジネスアイデアの発想のポイントや作成の実際について,日本政策金融公庫の職員の方から,専門的で細やかな指導をしていただきました。

県立図書館にある資料活用のポイントについても,当館職員が説明をしました。

|

【日本政策金融公庫による講座】 |

【県立図書館の資料活用の紹介】 |

作成したビジネスプランは,第12回高校生ビジネスプラン・グランプリの応募に向け,ブラッシュアップさせていきます。

第2回は8月26日(土)10:00~13:00に県立図書館にて開催します。第2回からの参加も可能です。

県立図書館企画指導係(099-224-9514)までお問合せいただくか,下記の申込書を御提出ください。

令和5年度学校図書館「幼稚園・小学校」講座を開催しました。

令和5年7月26日(水),27日(木)の2日間,幼稚園と小学校,県立学校の教職員等を対象に講座を開催しました。

26人の受講者は学校図書館運営や読書指導等について課題意識をもち,講座,実習,情報交換をとおして学びを深められました。

本講座をとおして学んだ事柄は,今後,園児・児童や教職員に還元され,学校図書館運営,教育活動の充実につながることと思います。

【講座の内容】

学校図書館の役割と第4次県子ども読書活動推進計画

発達段階に応じた選書について

読書活動の意義と必要性(実習:読み聞かせ,ミニビブリオバトル)

授業等における学校図書館の利活用 (鹿児島市立名山小学校の取組発表)

著作権

図書館設営の工夫

情報交換(事項取組,学校図書館運営上の課題と改善策)

【受講者の感想】

〇 初めて講座に参加しました。すぐにでも実践したいと思うことをたくさん学びました。学校全体で読書指導に力が入れられるように頑張りたいです。

〇 長い間読書指導担当をしていますが,今回受講してみて,知らなかったことをたくさん学べました。読書担当と学校図書館司書だけで運営するのではなく,全職員に積極的に呼びかけ,できることから始めていきたいです。

〇 講座で学んだことを学校に還元したいと思います。司書(補)と教諭,他校と情報交換ができて,充実した研修になりました。

〇 司書は一人での仕事なので,講座を通して,同じ仕事をしている方との話し合いの場は本当にありがたいです。

〇 同地区の学校司書と情報交換することはありますが,講座を通して県内の先生方と話をする機会があり,具体的な話をすることができたのはよかったです。

【講座の様子】

〇 読み聞かせの実習 〇 ミニビブリオバトルの実習 |

|

〇 鹿児島市立名山小学校の取組発表 |

|

〇 図書館の設営 演習 |

|

〇 情報交換 |

「月遅れ七夕」児童文化室で展示中

旧暦の7月7日に行われていた七夕は,新暦では梅雨時期にあたることから,鹿児島では月遅れで行う地域が多くあります。

児童文化室では入り口壁面に七夕飾りを展示中です。

みなさんはお星さまにどんな願いをかけますか?

8月6日(日)まで展示しています。

また,夏休みの自由研究用資料も展示中です。鹿児島県内の各地域のパスファインダー(調べるための道しるべとなる資料リスト)も好評です。

(パスファインダーについてはこちら→調べ方ガイド 探そう調べよう)

みなさんの来館をお待ちしています。

|

|

|

令和5年度親子読書研修会を開催しました

令和5年6月25日(日)の午後,かごしま県民交流センター(県民ホール)にて親子読書研修会を開催しました。

南九州市立川辺図書室の親子読書会と出水市の読書ボランティアグループ「虹色のゆめ」に,取組を発表していただきました。

【参加者の感想】

〇 親子読書活動の実態やボランティア活動の様子を知ることができてよかった。鹿児島の色々な地で読書活動が根付いていることが嬉しい。子供たちや親にとっても大変な支えになっていると思う。

〇 団体の発表が大変参考になりました。長年,親子読書に関わっているとワンパターンになり新しい発想が浮かばないので,年に一度の研修会がとても勉強になります。

〇 親子読書会のボランティアに中高生も参加している様子をお聞きして,とてもいいなと感じました。

〇 読書活動においても,著作権を意識することの大切さを学びました。

〇 読書を根付かせるために頑張っている方々の活動や努力に触れるいい機会であった。

その後,児童文学評論家の赤木かん子氏に「今の子どもたちは何を読んでいるのか」という演題で御講演いただきました。時代の変化と子供たちの読書傾向から,これからの時代に必要な読書について御提言いただきました。

赤木氏の講演に刺激を受け,今後の読書活動推進に生かしたいという感想を多くいただきました。

【参加者の感想】

〇 時代の節目で本の流動性も変わる。必要とするものも変わるという先生の話が分かりやすく,楽しかったです。私たちも時代や子供たちに合わせて本を選び,読み聞かせすることも必要なのだと思いました。

〇 社会の動き,子供の変化がよく分かりました。「学校図書館司書は子供たちの頭にアンテナを立てること」という含蓄のある言葉に,自分自身のアンテナを高くしていきたいです。

〇 文学作品だけでなく,様々なジャンルのものを提供することや年齢や時期に合わせた本や資料を子供たちに提供できるようにすることが大切だと感じました。

〇 現在の子供たちの話,本の話が聞けて良かった。子供たちが活字に戻りつつあるという点が救いでした。子供たちが本に親しみたいと思えるような関わり,環境づくりに努めたいです。

この研修会を機に,今後ますます本県の親子読書活動が充実するよう期待しています。

【南九州市立川辺図書室親子読書会の発表】

【読書ボランティアグループ「虹色のゆめ」の実演】

【質疑応答・意見交換】

【赤木かん子氏の講演】

令和5年度図書館「総合」講座を開催しました。

5月18日(木),19日(金)の2日間,県内市町村立図書館(室)司書,市町村教育委員会の担当者を対象とした図書館「総合」講座を開催しました。

県内各地から47人が参加し,講義や演習,協議等をとおして,図書館の運営やサービスに関する知識と技能を高めました。

【令和5年度の講座内容】

公立図書館の役割と第4次鹿児島県子ども読書活動推進計画,図書館実務の基本,ボランティア活動の推進,ブックトーク,ビジネス支援,著作権,レファレンスサービス,図書館の危機管理(利用者対応)

事例発表Ⅰ 徳之島町立図書館:公立図書館における特色ある取組と自館の課題

事例発表Ⅱ 日置市立ふきあげ図書館:利用者に対応したサービス(乳幼児と保護者支援)の在り方

|

徳之島町立図書館による事例発表 |

日置市立ふきあげ図書館による事例発表 |

|

ブックトーク(演習) |

グループ協議 |

【受講者の感想】

・事例発表をしてくださった2館とも,それぞれの地域性や利用者のニーズに合わせた取組をしておられて,大変参考になりました。

・理論と実践が程よく組み合わされていて,飽きず受講できました。著作権について事例を交えて解説いただけたのは,有難かったです。

・受講者同士の情報交換の場があったのがありがたかったです。業務の中では,他の図書館の職員と話をする機会がないので,大変勉強になりました。

・2日間で学んだことや出てきた課題等を持ち帰り,今後の図書館業務に役立てたいと思います。

事例発表をしてくださった,徳之島町立図書館,日置市立ふきあげ図書館の皆様,受講してくださった皆様,2日間ありがとうございました。

令和5年4月23日(日)に「毎月23日は子どもといっしょに読書の日」ポスター原画コンクールの表彰式を開催しました。

- 最優秀賞…今柳田あおば さん(鹿児島市立皇徳寺中学校)

- 優秀賞……山下にこ さん(霧島市立国分北小学校)

- 優秀賞……土屋美寧 さん(鹿児島市立鴨池小学校)

- 優秀賞……長濵光希 さん(姶良市立重富中学校)

- 学校賞……鹿児島市立宮川小学校

- 学校賞……姶良市立重富中学校

|

|

|

また,その後,今柳田あおばさんには一日図書館長を,土屋美寧さんには子ども司書を委嘱し,体験をしてもらいました。

|

|

|

「おはなしのじかんスペシャル」を開催しました!

4月23日14時15分から「子ども読書の日フェスティバル」のひとつとして,「おはなしのじかんスペシャル」を開催しました。

たくさんの方が参加してくださり,大型絵本の読み聞かせや手遊び,わらべうたなどを行い,にぎやかな時間となりました。

また,手話通訳者の方がつき,幅広い方々に手話に親しみを感じていただけたのではないかと思います。

「子ども読書の日フェスティバル」は,5月12日(金)まで開催されます。

5月10日(水)には,「みどりのおはなしのじかん」を15時30分から屋外で行います。(雨天時は児童文化室内)

「ウサギさんをさがそう!」は12日まで開催します。

参加してくれた方には記念品もプレゼント!来館をお待ちしています。

|

【大型絵本「おめんです3」の読み聞かせ】 |

【指遊び いわしのひらき の様子】 |

|||

|

【エプロンシアター「うさぎとかめ」】 |

【ボランティアグループ「さざなみ」による素話】 |

|||

|

【わらべうた さよならあんころもち】 |

令和4年度海音寺潮五郎記念文芸ゼミナール受講生作品集『潮音~若人の樹~』が完成しました。

令和4年度の海音寺潮五郎記念文芸ゼミナールは,県内各地から15人の高校生が受講し,全8回の日程を終えました。現役作家の先生方から御指導をいただき,受講生同士で意見を交換しながら,作品を仕上げました。そして,このほど作品集『潮音(ちょうおん)~若人の樹~』が完成しました。

作品集は,平成26年度からの文芸ゼミナールの過去の作品集とともに,一般閲覧室2階の郷土資料コーナーに並びます。作品集は貸出もできます。高校生の瑞々しい,渾身のオリジナル作品をぜひ御覧ください。

なお,このページから作品を御覧になることもできます。たくさんのアクセスをお待ちしております。

【講座の様子】

|

|

下記からアクセスできます。

令和4年度 鹿児島県図書館大会を開催しました。

令和4年 11 月9日(水),かごしま県民交流センターにおいて,令和4年度鹿児島県図書館大会を開催しました。大会テーマ「新しい時代の図書館」のもと,各種表彰や基調提案,分科会,講演を実施し,公共図書館や学校図書館の関係者を中心に,550 人の参加がありました。

図書館大会の主な内容

1 表 彰

子どもの読書活動推進優良図書館等 〔鹿児島県教育委員会〕,全国優良読書グループ〔鹿児島県図書館協会(読書推進運動協議会の伝達)〕,優良読書グループ 〔鹿児島県図書館協会〕,公共図書館永年勤続者 〔鹿児島県図書館協会〕,学校図書館(室)功労者〔鹿児島県学校図書館協議会〕を行いました。

|

|

2 基調提案

大会テーマ ,サブテーマを踏まえて大会の方向性を示すとともに,各分科会で協議を深めるための提案がなされました。

3 分科会

今年度の分科会は,9の分科会から2つ選んで参加する方法で行われ,事例発表をもとに活発な協議が行われました。

〔小学校部会A〕

「学校図書館経営~中規模校の現状と課題~」 鹿児島市立明和小学校 福田 瑞代 司書

〔小学校部会B〕

「人と人,人と本とをつなぐ図書館を目指して~大規模校の工夫と実践~」 鹿児島市立吉野小学校 松下 美和 司書

〔中学校部会〕

「地域とつながる学校図書館~公共図書館・学校・家庭との連携をとおして~」 霧島市立牧園中学校 國師 美沙代 司書

〔高等学校部会〕

「学校図書館からの情報発信」 県立川薩清修館高等学校 坂口 味穂 司書

〔公共図書館部会A〕

「地域と共にあゆむ公共図書館」 鹿屋市立図書館 樫田 博史 館長

〔公共図書館部会B〕

「『知りたい』を育む児童サービス」 指宿市立山川図書館 久川 文乃 館長

〔公共図書館部会C〕

「まちづくりと公共図書館」 鹿児島市立図書館 小城 裕子 副館長

〔幼稚園・保育園部会〕

「心を育む読書活動を推進する幼稚園」 学校法人共立学舎 幼稚園型認定こども園 共立幼稚園 田中 明美 主幹教諭

〔読書グループ部会〕

「地域に広がる読書の輪~文庫結成とその活動~」 ひだまり文庫 鳥羽 啓子 代表

|

|

4 講 演

○ 演 題 「図書館における電子書籍の現状と将来像―調査に基づく with/after コロナの課題―」

○ 講 師 専修大学文学部 教授 植村 八潮 氏

図書館と図書館と出版を取り巻く環境の変化をはじめ,電子書籍の将来像を分かりやすくご教授くださいました。「電子書籍はプロセスに過ぎない」や「電子書籍をアナログの延長で捉えてはいけない」というお言葉から,図書館の将来像について,改めて深く考えさせられました。また,参加者の感想には,「電子書籍の認識が変わった。」,「紙と電子を両方とも活用できるよう,もっと知りたいと思った。」など,新しい図書館の役割について考える機会になったという内容が多く寄せられました。

|

|

今大会も2年ぶりの開催となりました。当日は参加者の皆様に感染症対策に御協力いただきながら,最後まで開催することができました。御協力に感謝申し上げます。

令和4年10月15日(土)に令和4年度海音寺潮五郎記念文化講演会を開催しました。

講演に先立ち,鹿児島県立甲南高等学校放送部の皆さんが,海音寺潮五郎作品の『中国英傑伝』から「鴻門の会」(一部)と「垓下の戦い」(一部)を朗読してくれました。

高校生の見事な朗読に,参加された方々からは「甲南高校の4人の朗読はすばらしかったです。」,「高校生の朗読は心に深く浸透しました。」,「高校生の一生懸命な姿が印象的で感激しました。」など多数の感想が寄せられました。

|

| 【県立甲南高等学校放送部の朗読の様子】 |

引き続き,直木賞受賞作家の澤田瞳子氏の講演を行いました。

澤田瞳子氏はデビュー作「孤鷹の天」で中山義秀文学賞を受賞されたことを皮切りに,本屋が選ぶ時代小説大賞ならびに新田次郎文学賞,親鸞翔,舟橋聖一文学賞など多くの賞を受賞され,「星落ちて、なお」で昨年度の第165回直木賞を受賞された方です。

今回は「歴史を物語る」という演題で御講演いただきました。歴史を知ることの意義や必要性を理解するとともに,史実に基づく創作活動の喜び等,澤田瞳子氏の作品執筆における熱い思いを感じました。

参加された方々からも,「歴史小説と時代小説の違いがよく分かりました。頭の中がすっきりしました。」,「歴史観について再認識できました。これを機にもっと歴史小説を読んでみたいと思いました。」,「もっと拝聴したい,学びたいと思うあっという間の90分でした。澤田先生の著書をもっと読みたくなりました。」などの感想が寄せられました。

|

| 【澤田瞳子氏の講演の様子】 |

令和4年度 読書の魅力を伝える活動推進研修会(伊佐・姶良会場) を開催しました!

9月7日(水)大口ふれあいセンターにて,令和4年度読書の魅力を伝える活動推進研修会(姶良・伊佐会場)を開催しました。新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止となっていたため,2年ぶりの研修会です。8月24日(水)に行われた南さつま市に続き,姶良・伊佐地区での開催です。

当日は,県図書館協議会姶良伊佐支部の中村康雄支部長にご挨拶をいただき,その後,講演,事例発表,ワークショップを行いました。

講演は,鹿児島国際大学副学長の千々岩弘一先生に「『量の読書』から『質の読書』へーデジタル社会における読書の意義と方法を求めてー」という演題でお話しいただきました。現代社会における読書のデジタル化における問題点と「質の読書」の価値について御講話いただきました。私たちの日常生活と結び付いたお話に「自分の悩みの解決にぐっと近づいた気がしました」,「『読み浸る体験』という言葉に,本の世界に入り込む時間を作れたらと思いました」等の感想が参加者から寄せられました。

実践事例発表は,大口明光学園(伊佐市)の藏原これあき教頭先生,おはなしグループ紙ふうせん(霧島市)小濵緑さんに行っていただきました。大口明光学園での英語の読み聞かせの取組には,「参加者が多く,継続されているのが素晴らしい」「高校生の読み聞かせを聴いてみたい」,紙ふうせんの実演には,「読み方や演出でこんなにも引き込まれるのだと思い,今後の参考になりました」という感想が寄せられました。

|

|

| 大口明光学園 藏原これあき教頭先生 | おはなしグループ 紙ふうせん |

ワークショップは,4つのグループに分かれて行いました。実演発表や,紙皿シアターの製作,朗読の実践,大人の読書会,それぞれのグループで60分間充実したワークショップを行うことができました。参加者からは,「楽しく参加させていただきました」「色々なアイデアを学ぶことができて良かったです」等の感想が寄せられました。

|

|

|

【子供向け読み聞かせ】 かもう親子読書会*Hana Hana*藤谷さん |

【読み聞かせ・あそびうた】 湧水町子ども発達センター「みのり」浜田さん |

|

|

|

【朗読のたのしみ】 大口図書館ボランティア「ぎんなん」外西さん |

【大人向け読書会】 きりしま読書会 池田さん |

2年ぶりの開催で,新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から,まだまだ制約もありましたが,充実した研修会となりました。今回,会場の参加者の皆様に「読書の魅力とは?」というアンケートに答えていただきました。

様々な回答に,改めて,「読書の魅力」とは幅広く,深く,無限であると感じました。研修会を通して,読書の魅力を再確認したと同時に,新たな発見,学びがありました。

研修会開催のために,御多忙の中ご協力くださいました,伊佐市を中心とする開催市,共催市町村,姶良伊佐支部の皆さん,講師の先生方,そして,会場にお集まりいただいた皆様,本当にありがとうございました。

読書の魅力を伝える活動推進研修会(南薩会場)を開催しました!

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,2年間中止となっていた「読書活動スキルアップ研修会」ですが,今年度,開催市や共催市の協力を得て,8月24日(水)南さつま市において,名称も新たに「読書の魅力を伝える活動推進研修会」を開催しました。

当日は,講話,事例発表,実演,意見交換を行いました。

まず,鹿児島大学教育学部の原田先生に,「対話でひらく本の力」という演題で講話をしていただきました。学校の取組や学生さんの発表,本の紹介などを,素敵な音楽に乗せてお話しくださいました。演習として,リテラチャー・サークル(他の読者との対話を通して,読み取ったことについての理解を拡張するよう促す活動)をしてくださいました。参加者からは,「本を与えて終わりではない。本+対話で目的が達成するということに納得した」,「読み聞かせをした後の対話を忘れずにしていきたい」,「読書をすることによって,いろいろなことを想像し,物語,登場人物たちと会話をする,自分の心と話ができることを思い出しました」といった感想が寄せられました。

次は,事例発表・実演を行いました。まず,地域の取組として,南さつま市の読書グループ「よみきかせ隊」の上村幸代さんに,事例発表をしていただきました。読み聞かせを交えながら,日頃の取組やよみきかせへの思いを熱くお話ししていただきました。参加者からは,「上村さんの通る声の読み聞かせ,とても素敵でした」,「私たちの学校にも来てほしいです」といった感想が寄せられました。

次に,県立図書館ボランティア「さざなみ」の代表 鳥羽啓子さんに,実演をしていただきました。わらべ歌や手遊び歌,たくさんの本の紹介,演習などもしていただきました。参加者からは,「県内外で活躍されているグループの実演を見ることができてよかった」,「読み聞かせの時に,わらべ歌も用いてみたい」といった感想が寄せられました。

最後に,意見交換を行いました。発表者のお二人に質問も出て,さらに読み聞かせについて考えを深めることができました。また,原田先生から,御助言もいただきました。

終始,和やかな雰囲気で研修会が進みました。これも,読書の魅力だと思った一日でした。

研修会開催に当たり,御協力くださいました,南さつま市を中心とする開催市,共催市,南薩支部の皆さん,そして,会場にお集まりいただいたすべての皆さんに感謝申し上げます。

令和4年度学校図書館「中学校・高等学校講座」を開催しました。

8月3日(水)から8月5日(金)までの3日間,県内の中学校・高等学校の学校図書館関係職員を対象とした学校図書館講座を開催し,専門的な知識・技能の向上を図りました。鹿児島女子短期大学の川戸理恵子准教授から「知の拠点としての学校図書館」と題し,学校図書館の位置付けや機能について御講義いただきました。事例発表では,県立曽於高等学校の桑畑恵子専門員,県立福山高等学校の伊集院祐生美学校図書補助員に,実践・取組を発表していただきました。情報交換では,学校図書館の利活用のための課題について,グループ内で学校の実態を交えながら,対策について話し合いました。

受講された方からは,「講義,実習ともに楽しくよく理解できた。」「他の学校の取組が聞けたことが収穫だった。」「今後の図書館運営の参考になることばかりだった。」などの感想が寄せられました。

|

|

|

|

【講義】探究における 他施設との連携について |

【実習】ライブラリーナビの作成 | 【情報交換】 |

受講された皆様,御教授くださった皆様,本当にありがとうございました。

【令和4年度の主な講座内容】

学校図書館の役割と第4次鹿児島県子ども読書活動推進計画,学校図書館とPDCA,著作権,図書館を使った探究活動の進め方,

ガイダンス,選書と廃棄,ブックトークの方法と実際,ビブリオバトル,レファレンスインタビュー

令和4年度学校図書館「幼稚園・小学校」講座を開催しました。

7月27日(水)から29日(金)までの3日間,県内の幼稚園職員,小学校の学校図書館関係職員を対象とした学校図書館講座を開催しました。今年度は,県内から27人の参加があり,講義や演習,協議を通して研修を行いました。

今年度の講座は,特にアニマシオンの実際をとおして,読書活動の意義や必要性について理解を深めていただきました。また,学校図書館の利活用をどのように促すかという視点で,全教育活動をとおした支援の在り方について,研修を深めていただきました。

受講された方からは,「今,学校図書館に求められているものは何かを考えることができた。」,「学校図書館の役割を再確認するとともに,課題解決に向けて見通しをもつことができた。」,「県内各地の学校図書館の取組について情報交換したり,読書指導について学んだりすることができ,とても有意義だった。」など,今後への意欲あふれる感想が数多く寄せられました。

受講された皆さん,そして御教授くださった皆様,本当にありがとうございました。

【令和4年度の講座内容】

学校図書館の役割と第4次鹿児島県子ども読書活動推進計画,読み聞かせの方法と実際,アニマシオン,図書資料の種類と構成,著作権,授業等における学校図書館の利活用,授業への支援の在り方,学校図書館の評価,学校職員の組織化と委員会活動等,広報紙作成の方法と実際,1日20分読書運動の推進,図書館運営上の課題と解決策

|

|

|

|

【県立図書館ボランティアグループ「さざなみ」 代表 鳥羽啓子さんによる読み聞かせの方法と実際】 |

【鹿児島大学 原田義則准教授による講義 「授業等における学校図書館の利活用」】 |

【アニマシオンの実際】 |

令和4年度親子読書研修会を開催しました

令和4年7月3日(日)13:00~16:00,県立図書館(大研修室)にて親子読書研修会を開催しました。

今年度は鹿児島市立吉野小学校の親子読書会と鹿屋市立串良小学校の読書グループ「こころのしずく」に,日頃の熱心な取組を発表していただきました。

参加された方々からは,「二つの学校の親子読書の取組から,楽しさと温かさが伝わってきた。」,「改めて,子供たちに向けて読書活動をする意味や,その効果について考えることができた。」などの感想をいただきました。

また,その後,児童文学作家の村上しいこ氏に「本は,こころの架け橋」という演題でご講演をいただきました。村上氏の体験をもとにした約90分間の講演は,笑いあり涙ありで,あっという間に時間が過ぎました。

参加された方々からも,「現代を生きる子供たちに本が大切であることが伝わってきて,活動への意欲をかき立てられた。」,「この講演を聴けたことは,自分にとっての財産である。」など,村上氏の講演に感動したという感想を多くいただきました。

この研修会を機に,今後も,本県の親子読書活動が更に充実するよう期待しています。

|

|

|

| 【取組発表(吉野小学校親子読書会)】 | 【取組発表(串良小学校「こころのしずく」)】 | 【実演(串良小学校「こころのしずく」)】 |

|

|

|

| 【質疑応答】 | 【講演:村上しいこ氏】 | 【講演:村上しいこ氏】 |

令和4年度図書館「総合」講座を開催しました

5月19日(木)、20日(金)の2日間で、図書館(室)司書、市町教育委員会の担当者等を対象とした講座を開催しました。県内から46人の参加者があり,講義や演習,協議を通して研修を行いました。

【令和4年度の講座内容】

図書館実務の基本,図書館における施設設備の確保充実,著作権,図書館の危機管理,レファレンスサービス,破本修理

事例発表1 鹿児島市立図書館・天文館図書館…特色ある取組と課題(電子書籍、新館の運営)

事例発表2 出水市立中央図書館…利用者に対応したサービス(児童・青少年支援)の在り方

【受講者の感想】

・ 各講座すべてが勉強になりました。レポートで提出していた疑問への回答も講義内に含まれており,今後の業務に生かしていける内容でした。

・ 各図書館で様々な取組,工夫,努力をされていることを知り,とても勉強になりました。自館でもできることがありそうだと意欲がわきました。

・ 鹿児島市立図書館の電子図書館や天文間図書館での先進的な取組を紹介していただき,参考になりました。

・ 出水市立中央図書館・野田図書館のYA読書クラブとオレンジブックメールの取組から中高生にどのようにアプローチするか考えさせられました。

「おはなしのじかん」を再開しました

これまでお休みしていた「おはなしのじかん」を再開しました。

通常は屋内,当館2階の第1研修室で行いますが,今日,3月9日は晴天。

風も弱く暖かだったので,桜の木の下で行いました。

おはなしのじかんの再開を心待ちにしていらっしゃった方も多く,親子連れ

の参加者で賑わいました。

これからも,毎週水曜日 15:30~16:00の「おはなしのじかん」と,

第3土曜日 14:00~14:40の「土曜版 おはなしのじかん」で,皆様を

お待ちしています。

令和3年度海音寺潮五郎記念文芸ゼミナール受講生作品集「潮音~若人の樹~」ができました。

令和3年度海音寺潮五郎記念文芸ゼミナールが終了しました。受講生のみなさんは現役作家の先生方から指導をいただだき,一人ひとり作品を仕上げました。そして,このほど作品集「潮音(ちょうおん)~若人の樹~」が完成しました。

まもなく平成26年度からの過去の作品集とともに,一般閲覧室2階の郷土資料コーナーに並びます。県内高校生によるオリジナルの小説をぜひ御覧ください。この作品集は貸出もできます。

なお,このページから作品を御覧になることもできます。たくさんのアクセスをお待ちしております。

講座の様子

|

|

潮音~若人の樹~は,下記からアクセスできます。

令和2年度鹿児島県図書館大会を開催しました

令和2年度鹿児島県図書館大会を開催しました

1 大会テーマ

図書館の可能性

―「これからの図書館」の実現に向けて―

2 日 時

ああ 令和2年11月11日(水) 午前9時50分から午後3時45分まで

3 会 場

かごしま県民交流センター

4 主 催

鹿児島県教育委員会

5 共 催

鹿児島県図書館協会 鹿児島県学校図書館協議会

6 主な内容

|

(1) 表 彰 子どもの読書活動推進優良図書館等表彰,全国優良 読書グループ表彰,優良読書グループ表彰,公共図書館 (室)功労者表彰,同永年勤続者表彰,学校図書館功労者 表彰を行いました。 |

|

|

(2) 基調提案 大会テーマやサブテーマに迫るために,国や県の読 書活動の推進施策から,これからの図書館に求められて いることを参加者と共に確認しました。 |

|

|

(3) 分科会 今年は参加者がより多くの分科会に参加していただけるよう に10の分科会から2つを選んで参加する新たな方法で行い, 「これからの図書館」の実現に向けた取組について協議の活性 化を図りました。

第1分科会 「学校図書館を活用した授業づくり」 第2分科会 「学校図書館を中核に据えた学校経営」 第3分科会 「授業で活用される図書館を目指して~課題研究との 関わりを中心に~」 第4分科会 「主体的な読書への取り組み~校内一斉読書を通して ~」 第5分科会 「公共図書館と学校図書館の連携」 第6分科会 「図書館のビジョンづくりと『まちなか図書館』(仮 称)」 第7分科会 「多様化する現代のニーズに応える図書館」 第8分科会 「指定管理者制度下での運営の工夫」 第9分科会 「就学前の読書活動の推進」 第10分科会 「読書活動の推進とボランティア活動」 |

|

|

(4) 講 演 演 題 「困ったときには図書館へ」 講 師 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 監事 神代 浩 氏 「図書館で住民,児童生徒の課題解決を支援する」 公共図書館,学校図書館が,図書館らしくあるための基本的 な考え方から,そのために取り組むべき具体的な方策まで分か りやすく御教授いただきました。 参加者からも「図書館の可能性が広がり,課題が見えた気が した。」「学校図書館を生徒が今を感じられる場所にしていき たい。」など多くの感想がありました。 ※ 後日講演の様子を配信予定です。是非ご視聴ください。

|

|

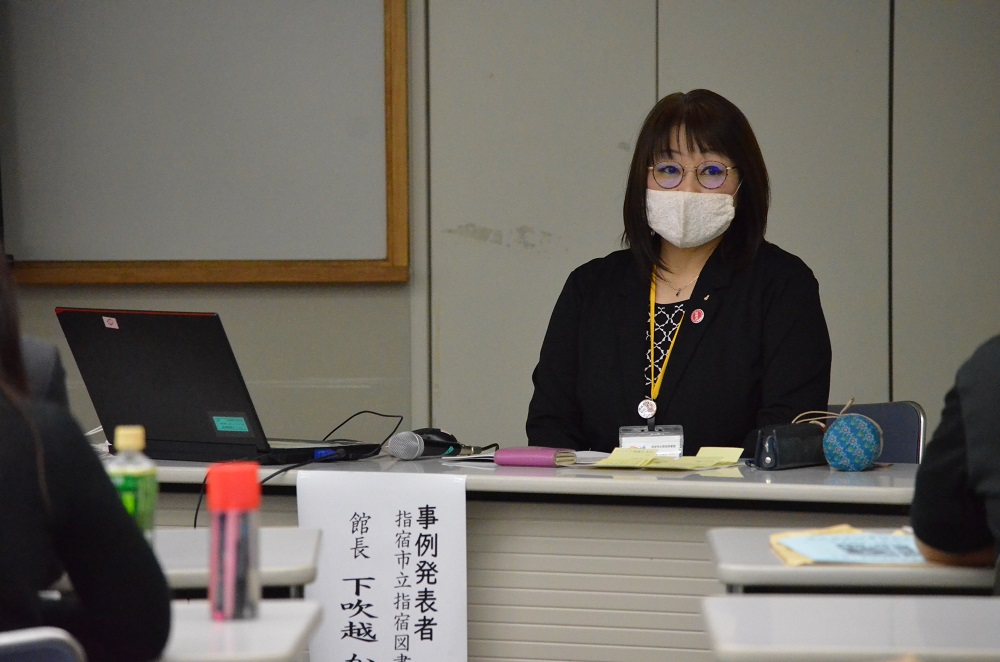

令和3年度図書館「総合」講座を開催しました!!

令和3年度図書館『総合』講座を,5月13・14日の2日間で開催しました。46人の方が受講してくださいました。

1日目には,曽於市立図書館の落合祐二館長をお迎えして,『公共図書館における特色ある取組と自館の課題』について事例発表をしていただきました。「宅配サービス」や「コロナ禍におけるイベント」等について,実施するまでの過程を丁寧に御教授くださいました。受講者からは,「『できない』と諦めるのではなく,『どうしたら利用者の方のニーズに応えられるか』ということを考えて,利用者の声を聞いていきたいと思いました。」,「今ある事業,イベントで満足しないで,新しいものを見つけたいと思いました。」という感想が寄せられました。

2日目には,「著作権」について,鹿児島市立生見小学校の勝本祥治校長先生に講義をしていただきました。時代とともに変化する「著作権」について,事例を交えながら御教授くださり,受講者の疑問にも丁寧に回答くださいました。受講者からは,「著作権について困ることが多かったのですが,講義を受けてすっきりしたと同時に,もっと勉強し意識を高めたいと思いました。」,「難しい内容を平易な言葉に置き換えて説明してくださり,ありがたかったです。」という感想が寄せられました。

また,指宿市立指宿図書館の下吹越かおる館長をお迎えして,「利用者に対応したサービス(障害者支援)の在り方」について事例発表をしていただきました。支援のための施設の改良やサインの工夫,支援活動等をたくさん紹介されながら,不便さに気付く力の大切さ等,御教授くださいました。受講者からは,「ベルトークや手話など,熱心に対応されていて,純粋にすごいと思いました。」,「『自館は2階だし,エレベーターもないし』と思っていましたが,知恵を絞れば何かできそうな気がしてきました。」という感想が寄せられました。

|

|

|

|||

| 落合祐二館長 | 下吹越かおる館長 | 勝本祥治校長先生 |

この他にも,「公共図書館の役割と第4次鹿児島県子ども読書活動推進計画」や「レファレンスサービス」,「公共図書館における『連携・協力』の在り方」についての講義や,基本編・実践編に分かれての講義や演習,グループ協議を行いました。

コロナ禍のため,例年に比べてグループワークや情報交換等は減らさざるを得ない状況でしたが,受講者のみなさんが熱心に受講くださったことが印象的でした。

講義や事例発表をしてくださった皆様,そして受講くださった皆様,本当にありがとうございました。

令和3年度の海音寺潮五郎記念文化講演会を,10月16日(土)に開催しました。

講演に先立ち,鹿児島純心女子高等学校放送部の皆さんが,海音寺潮五郎作品の『田原坂 小説集・西南戦争』から「戦袍日記」を朗読しました。

コロナ禍によるまん延防止措置の中で、練習方法を工夫し,短時間で集中した練習を行ったそうです。高校生の見事な朗読に,参加された方々からは「2人の少年の死までの臨場感がすばらしかった」,「最後に自分たちの言葉で訳して朗読されたところが心に残りました」,「海音寺潮五郎生誕120年にふさわしい立派な朗読だった」などの感想が寄せられました。

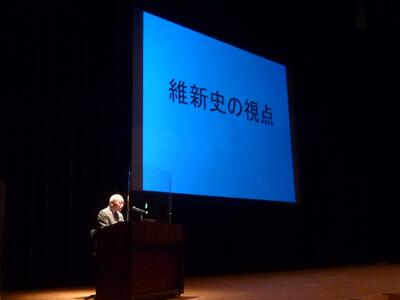

引き続き,直木賞受賞作家の佐々木譲氏の講演が行われました。佐々木 譲 氏は,北海道のお生まれで,第142回直木賞をはじめ,山本周五郎賞,日本推理作家協会賞等数多くの賞を受賞されています。今回の講演は,日本の北部に住む人々の「維新史の視点」で講演を行ってくださいました。鹿児島に住む私たちにとっての「維新」は薩長の物語ですが,北の土地に住む人たちには北の人たちの物語が,幕府側の人には幕府側の人たちの物語があり,それぞれの土地によって維新史の捉え方に違いがあることに改めて気付かせてくださいました。また,歴史ではあまり語られない人々のお話は,史実の奥深さを感じるとともに,もっと知りたい,学びたいという意欲もかき立てられました。

参加した方々からも「歴史を見るときの多様な視点や重要性を改めて確認した」,「北の藩や幕府側から見た維新史で知らない史実,人物の話をしていただき勉強になりました」「まるで映画を見ているような話の展開で,感動する話を聞けたことに感謝します」等の感想が寄せられました。

今年度も,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,募集定員の削減や検温マスク着用の措置を講じての開催となりました。申込みや入場等,御理解と御協力をいただき,ありがとうございました。

【鹿児島純心女子高等学校放送部の皆さんによる朗読の様子】

【講演の様子】

第4回文芸ゼミナール 直木賞作家「佐々木 譲氏」との座談会を実施しました

文芸ゼミナールは,海音寺潮五郎の文業を讃え,その功績を後代に伝えるとともに,本県文化振興のための学習機会の提供を図るため,現役作家が執筆活動や作品の作り方について高校生に教授するものです。講師として,県内在住の小説家である立石冨男先生と出水沢藍子先生をお招きし,年間8回にわたって小説執筆の指導をしていただいています。受講生の中には,離島からオンラインで参加している受講生もいます。

10月17日は,特別講師として直木賞作家 佐々木譲 氏をお迎えして,受講生との座談会を行いました。参加した受講生は,題名の付け方,プロットの作り方,人物設定,取材の方法など,小説執筆に関する様々な質問を寄せました。佐々木先生は,御自身の作品を具体例に挙げながら,一つ一つの質問に真摯に答えてくださいました。

その後,佐々木先生に「小説の書き方」について御講演をいただきました。執筆する上で大切なことの一つとして,小説以外の様々な芸術に触れることをあげられました。また執筆活動の礎となる読書については,「すべての物事には季節(時)がある。高校生のうちに読むべき本がある」と,熱くお話くださいました。

受講生は,先生御自身の高校時代のお話などにも熱心に耳を傾け,盛況のうちに座談会を終えました。

高校生の質問に答える佐々木先生

講演「小説の書き方」